「おすすめの本ってある?」と聞かれても、私はこの本を言わない。

読後の感情は、爽快とは真逆。全然スッキリしない。

でも、それでも――私はこの読書体験を“名作”と呼びたい。

「世界観を無理やり拡げられる気持ち悪さと快感」

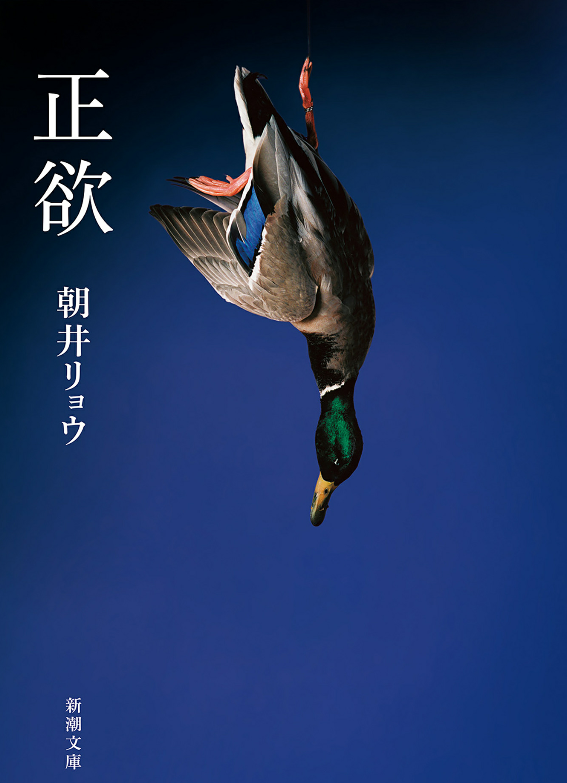

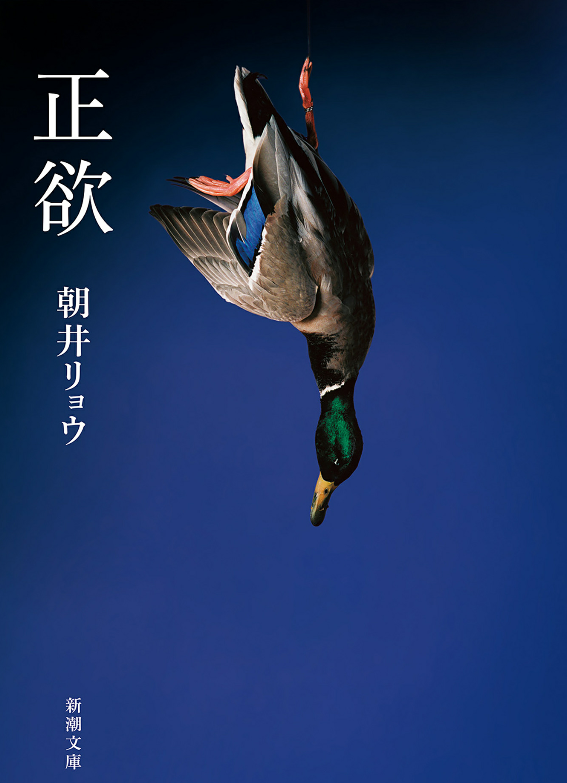

その読書体験こそが、朝井リョウさんの『正欲』という作品だと思う。

読了後、しばらく言葉が出なかった。

いつもなら、「誰が好きだった?」「この展開どう思った?」と感想を語りたくなるのに、今回は違った。

なぜか、語るのをためらってしまう。

それはきっと、この本が「共感」ではなく、「解体」と「再構築」を読者に強いてくる作品だったからだと思う。

「なんだこれ?」から始まる物語

1ページ目から、意味のわからない言葉から始まった。

文章として読めるのに、頭が受けつけない。

「ん……?なにこの作品?」と思いながらも、ぶっちゃけそれが良い感じもなく、なんならちょっとついていけない系の作品かな、、と不安になりながら読み進めた。

本編は、複数の登場人物の視点を行き来する構成。

バラバラに感じられた彼らの物語は、徐々に絡み合いながら、ある「テーマ」に向かって収束していく。

「なるほど、そういう話か」と、構造に納得しかけたところで、ふたたび襲ってくる違和感。

そう。この作品は、納得しかけた読者を再び裏切る。

それも、静かに、でも確実に、突きつけるように。

“マイノリティ”の定義が壊れる

『正欲』は「多様性を尊重しよう」なんて優しいことは言わない。

むしろ、「その言葉で安心してるお前ら、気持ち悪いんだよ」と言わんばかりに、

「マイノリティ」と「正しさ」の定義を、読者の中で無理やり捩じ曲げてくる。

作品の中で描かれる“少数者”は、よくある社会的なマイノリティとはまったく異なる。

それでも彼ら視点の物語を読み進める間、私は彼らを「分かっているつもり」でいた。

「確かに、そういう前提で生きていたら、すごく生きづらく感じるよね」「世の中の多数派であるおめでたいやつらにはうんざりするよね」と。

でも、物語の中盤で、ふたたび登場する“あの言葉”で、はっとする。

それは、物語の冒頭の意味不明だった言葉。

文章として読めるのに、頭が受けつけなかった”あの言葉”。

それは物語の構成が上手いとか、そういうことじゃない。

朝井リョウさんによるあまりに残酷な構成。

なぜなら、物語中盤で再び登場するその言葉を、私は理解できてしまう。

そして、それは、「この作品を読み始めた当初は理解できなかった」という事実とセットで、脳内でありありと認識させられてしまう。

どこかでマイノリティの人に対して分かった気でいた私が、実は主人公たちによっておめでたい多数派と語られる、まぎれもないそちらの人間であったことが、残酷なほどに美しく自覚させられる。

理解できなかった言葉を、理解してしまった瞬間。

そこに、自分の中の“正しさ”のほころびが、はっきりと現れた。

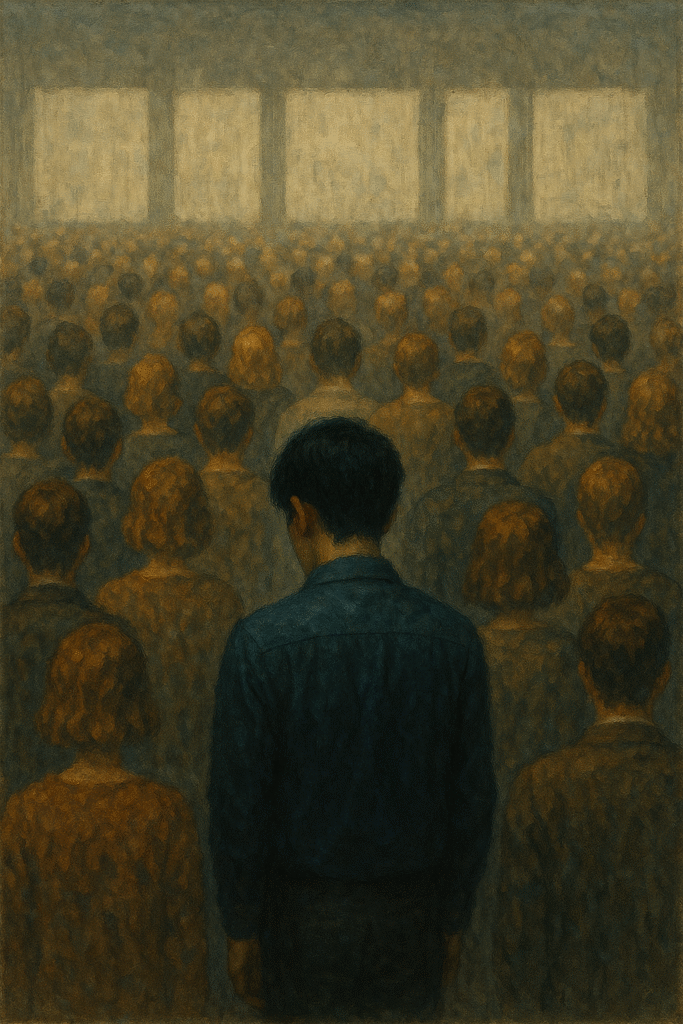

「多数派にいることで不安を消す」構造

読後、しばらくぼーっとしていた。

作中に描かれていたのは、自分とは異なる世界の話だと思っていた。

でも、読み終えたとき、気づいてしまった。

多数派にいることで安心しようとしていたのは、他でもない、自分だった。

「不安だから、正しさを持ちたい」

「正しさを持つには、多数派の側に立たなければいけない」

そんな無意識の構造に、自分自身も取り込まれていたのではないか。

自分が正しいと無意識に思えるように多数派であろうとする。

社会とずれないように生きる。

でもこの作品では、そんな無意識に多数派になろうとする『正欲』にとても厳しい言葉を刻む。

「ずっと多数派で在り続ける人の方が、実は少数派だと気づかないのだろうか?」

「多数派」という安心感は、明日にはあっけなく裏切られるかもしれない。

昨日の自分が「正しさ」によって見捨てていた何かに、今日の自分がなってしまうということが、社会ではよくある話。

そしてその時に、今日の自分を1番否定するのは、敵でも社会でもなく、昨日までの自分だ。

その事実に気づかされるのは、痛い。苦い。

でも、だからこそ、この作品は読書体験として圧倒的だった。

「好きではない」が、最高の褒め言葉

正直に言えば、ストーリーが好きだったわけじゃない。

登場人物にも、あまり感情移入はできなかった。

でも、それでもなお、この作品を「名作」と呼ばずにはいられない。

なぜなら、本の内容そのものだけじゃなく、この本の読書体験を通して、

自分の視野を拡げられてしまうから。

「本の中の物語」ではなく、「自分という存在・思考込みの読書体験」から感じられるこの苦々しさ。

共感できる物語ではなく、自分の正しさを揺さぶる作品。

だからこそ、人に気軽には薦められない。

でも、世界がこじ開けられるようなこの読書体験を、誰かと分かち合いたくなる。

『正欲』から私が学んだこと

- 理解できないものに対して、「分からない」で済ませないこと。

- 多数派に安心を求めている自分の構造に、そっと光を当てること。

- 「正しさ」は時に暴力になりうるという自覚を持つこと。

- 本当の多様性とは、「理解の範疇を超えても受け入れる覚悟」のこと。

色々とあるけれど、1番は、「自分自身がいかに分かったつもりでいるだけか」ということ。

この作品の中で、私が分かったつもりでいられたのは、自分が知らない前提条件・視点で世界を見ている主人公たちの視点を少しずつ教えてもらって、徐々に思考や感情の背景にある前提条件を受け入れられたから。

逆に言うと、現実社会で私が分かったつもりでいる多くの誰かのことを私は本質的には分かってはいなくて、相手からは「おめでたい多数派」だと認識されているかもしれない。

でも、それでも、「分かろうとすること」を諦めるということじゃない。

むしろ、人の感情の背景にあるパラダイムまで深く探求したいと思う。

それが最初は余計なお世話であったとしても、少なくとも深く理解したいという想いは持ち続けていたいとい思う。

この作品を通した私自身の様に、誰かの言葉や行動の裏にある意図や感情、さらにはその裏にあるその人の背景やパラダイム、そういうところまで「分かりたいと想う」。

「分かりたいと想う」ということが、完全ではなくとも、それでも否定せずにいられる向き合い方だから。

◆最後に

朝井リョウの『正欲』は、

“心地よい多様性”を信じていた私に、鋭く切り込んできた。

それは、読書によってこそ得られる、特別な痛みと拡がりだった。

あなたもきっと、「自分が何を“正しい”と思っているか」と向き合うことになる。

読後に「気持ちよくなれる」保証はない。

でも、「世界の見え方が変わる」保証はある。

コメント