「なんでこの人、こんなに私のことがわかるんだろう?」

誰かと話していて、ふとそんなふうに感じたことはありますか?

言葉にしていないのに、なんとなく気づいてもらえた。

自分でも分かっていなかった気持ちに、そっと光を当ててもらえた。

そんな経験がある人は、おそらく人生のどこかで、“人の心の解像度”が異様に高い誰かと出会っているのだと思います。

今回は、まさにそんな力を自然体で持ち合わせたひとりの看護師さん——しょうこさんの物語をお届けします。

✔「人の気持ちがよく分からない」と感じている人

✔ 誰かの力になりたいのに、うまく寄り添えないと悩んでいる人

✔ あるいは、自分自身の感情にうまく向き合えていない人

きっと、しょうこさんの歩みや在り方の中に、あなた自身のヒントが見つかるはずです。

しょうこさん とは

しょうこさんは、医療と福祉の現場で人と人との関係に向き合い続けてきた看護師さんです。

現在は訪問看護の領域で、心の声に寄り添うことを大切にしながら、日々さまざまな患者さんの人生と関わっています。

「 資格や肩書で語る 」というより「 関わりの中で伝わる 」タイプの方で、しょうこさんの佇まいからは、押しつけのない安心感と、誠実に物事を整理してくれそうな空気が漂っています。

優しくて相手想いな看護師さん。

でも、その中に潜む知性と感性の精密さを知ると、誰もが驚くはずです。

しょうこさんの“価値観”と“才能”

① 納得しないと前に進めない。“心の手続き”を大事にする人。

しょうこさんは、“とりあえずやっとこう”という行動ができません。

なぜか?「意味が分からないまま動くと、あとでモヤモヤが倍返しでくる」と本能で知っているからです。

たとえば職場で、“なんか釈然としない”ことがあったとき。

周囲が「ま、そういうもんでしょ」とやり過ごしても、しょうこさんだけは、

そのモヤモヤを丁寧に持ち帰り、家で構造を整理して、しかるべき時に問い直しにいきます。

「今、納得すること」ことが、結果としていちばん近道だと知っている。

しょうこさんにとって「納得」は、感情の羅針盤。

方角が定まらないまま進むと、知らぬ間に“迷子の自分”に出会ってしまうのです。

② 人の“もやもや”を空気で察知する、超高感度センサーの持ち主。

しょうこさんと一緒にいると、「あれ?この人、なんで私の気持ち知ってるんだろう?」と感じる瞬間がよくあります。

誰かが“無理して笑ってる”とき。

誰かが“何か言いたそうだけど黙ってる”とき。

しょうこさんは、その空気を拾って、ふわっと場を整えてくれる。

でもそれは「気を遣ってる」わけじゃなくて、半分“体質”みたいなもの。

察知してしまうのです。「気づかない」ということができないのです。

その力に最初に気づいたのは、しょうこさん自身じゃなく、周囲の人たちでした。

「なんで分かったの?」「言ってないのに…」

そう言われることが何度も重なって、ようやく“才能”だと認識したそうです。

③ 「素のまま」でいられる空気を守る、関係性の空気清浄機。

しょうこさんは、「人が“人として大切にされている”状態」にものすごく敏感です。

たとえば、自分が感情を抑圧したり、何かを演じてしまった瞬間。

あるいは、誰かが「否定されないために無難なことしか言えなくなっている」空気を感じたとき。

そういう“人が素でいられない状態”に対して、見過ごせない感受性を持っています。

しょうこさん自身、かつて“素の自分が評価された”経験をきっかけに世界の見え方が変わったからこそ、他人の“そのまま”にも、ありったけの愛と敬意を向けてくれるのです。

だから彼女のそばにいると、「このままの私でいていいんだ」と、じんわり安心する。

しょうこさんは、“自分のありのままの感情”を許せる空気を大切にする、お互いの存在を大切にする人です。

内省支援を通して、私は「人の心の精度」を見せつけられた。

しょうこさんとの内省支援は、ひとことで言えば「圧巻」でした。

人の成長や変化に立ち会うことに慣れているはずの私が、心を震わせ、背筋を正すような体験だったのです。

① 自己起点と他者起点が、“奇跡の両立”をしている。

まず驚いたのは、しょうこさんの心の使い方です。

彼女は、「自分の気持ち」に対して、誠実で正直です。

「こうしたい」「こうありたい」という自分の心の声を、ごまかさず、ちゃんと聞いてあげている。

(多くの人は、ここにすでに葛藤があります。)

でも同時に、しょうこさんは、相手の“まだ言葉になっていない感情”にまで気づける超感度のセンサーを持っています。

普通、この2つは両立しません。

自分の感情が強すぎる人は、相手への配慮が雑になったり、

逆に、相手の気持ちを過度に気にする人は、自分の感情を押し込めてしまう。

でもしょうこさんは、自分の「こうしたい」も、相手の「こう感じてるかも」も、

どちらも見捨てずに抱きしめられる、不思議なバランスを持っていました。

しかもそれは「頭」で必死に両立してるのではなく、

心が主で、頭がそれを支えているという自然な在り方になっていたんです。

私から見ると、それはもはや、“構造的な才能”でした。

② 変化の速さに、私は少し“怖さ”すら感じた。

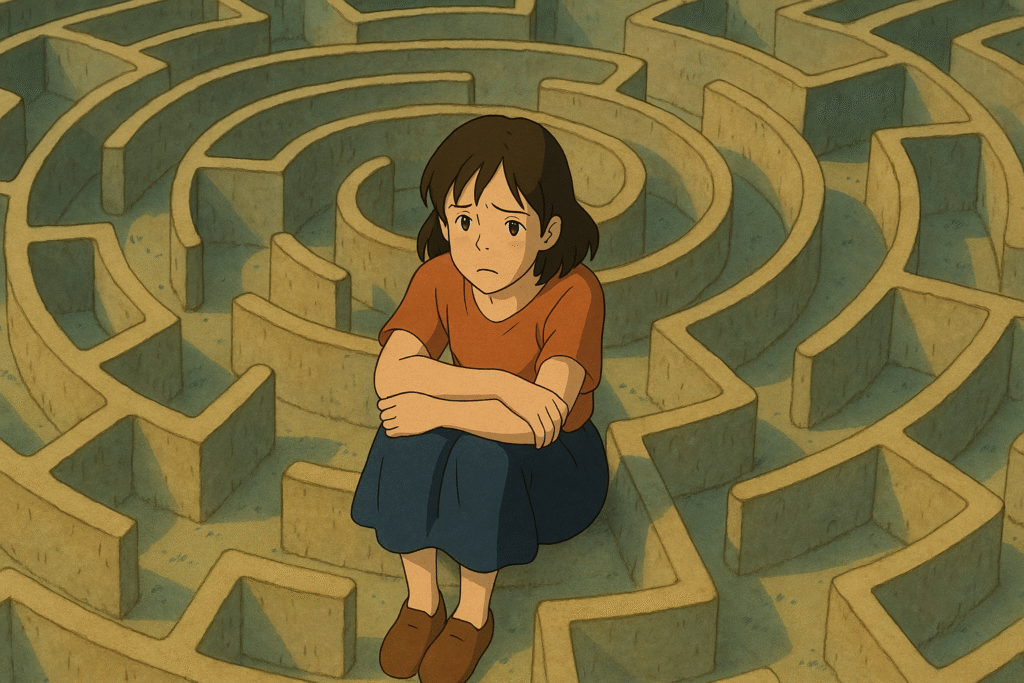

ししょうこさんと初めて話したのは、今年の1月。

そのとき彼女は、「自分の人生をちゃんと考えたいけど、考えすぎて止まってしまう」という、思考の迷路の中にいる印象がありました。

でも、そこからの変化が本当にすごかった。

問いを受け取ると、しょうこさんはただ「うーん」と悩むだけじゃない。

ひとつひとつの問いを自分の言葉に置き換え、じっくり考え、深く潜り、納得にまで落とし込んだうえで、「じゃあ、自分はどうする?」と行動にまでつなげていく。

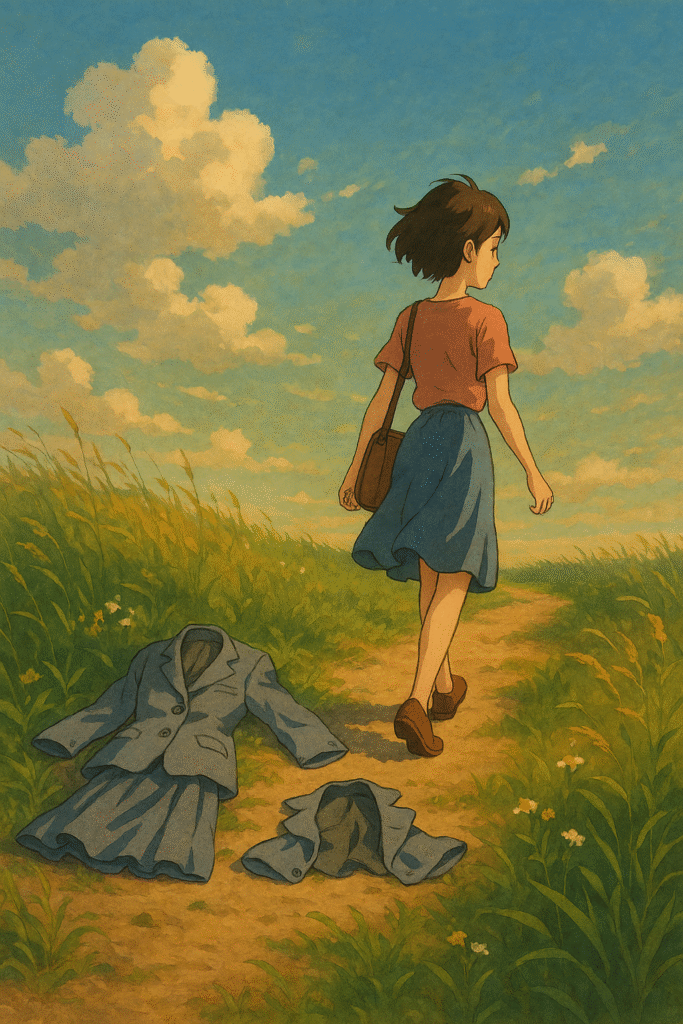

特に象徴的だったのが、「職種」という“枠”を疑い始めた瞬間です。

しょうこさんは当初、「訪問看護」や「保健師」など、すでに社会にある“職種名”の中から未来を選ぼうとしていました。

でも内省対話の中で以下のような視点に気付いていきます。

「そもそも、この職種って誰が決めたんだろう?」

「私が本当にやりたいことって、この“名前”の中に収まるのかな?」

この視点の転換が起きてからのしょうこさんは、まるで別人のようでした。

「訪問看護の何が好きなんだろう」

「私は、人の意思決定を支援したいんだ」

「相手の思考や感情のプロセスに伴走して、人生の追体験がしたいんだ」――

そうやって、自分の“好き”や“納得”の正体を、言葉と行動を通じて発見していきました。

肩書きではなく、「何のためにそれをやるのか」「誰のどんな力になりたいのか」を起点に未来を描き直したのです。

これを、誰かに言われたからでもなく、

ただ「自分の内側から湧いてきた感覚」に従って、

自分の責任で、選び直していった。

変化が早い人はたくさんいます。

でもしょうこさんは、“深くて早い”。

自分にとっての意味を問い、自分で納得し、自分の責任で選び取っていく。

その速度と精度に、私は尊敬を超えて、少し“怖さ”すら感じたことを覚えています。

「この人、ここからどこまで行くんだろう…」

そんな想いが、今も心に残っています。

③ 過去の悔しさを、「今の幸せに必要だったもの」として再定義する内省。

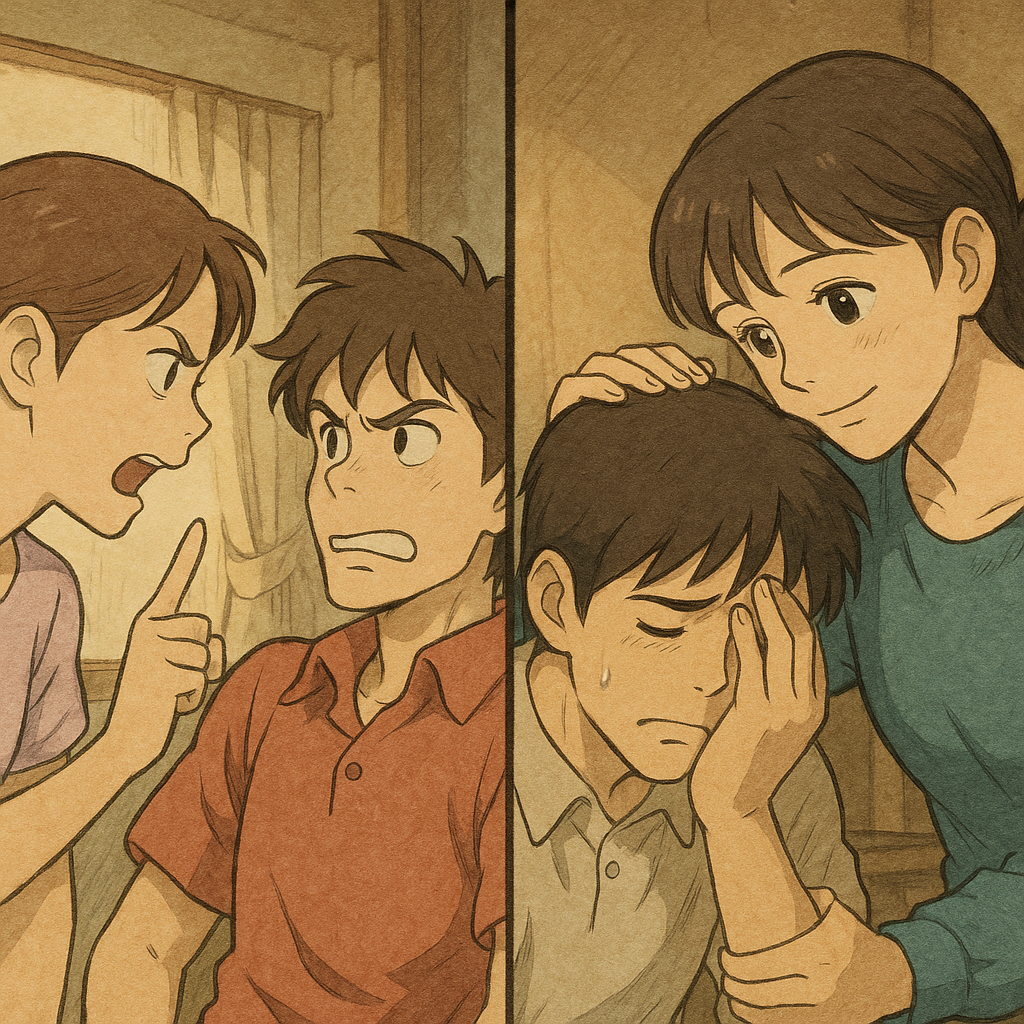

20代前半、しょうこさんが3年間付き合った彼との関係は、決して穏やかなものではありませんでした。

付き合い始めた当初、しょうこさんは「非日常のワクワクドキドキ」に惹かれていましたが、数ヶ月が経つ頃には、少しずつ違和感を覚えるようになります。

たとえば──

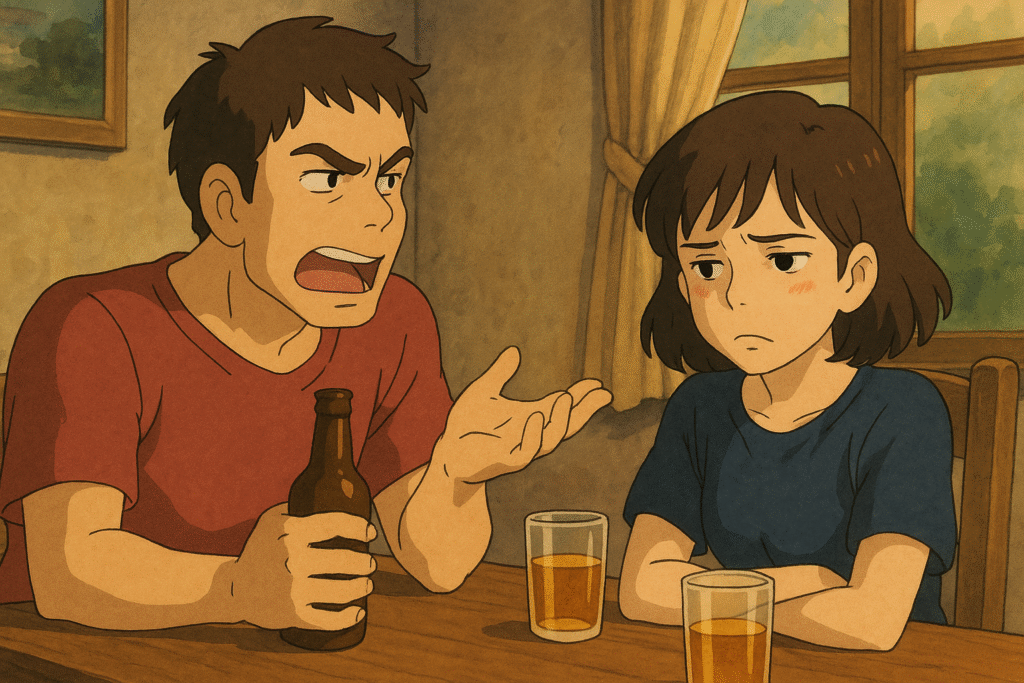

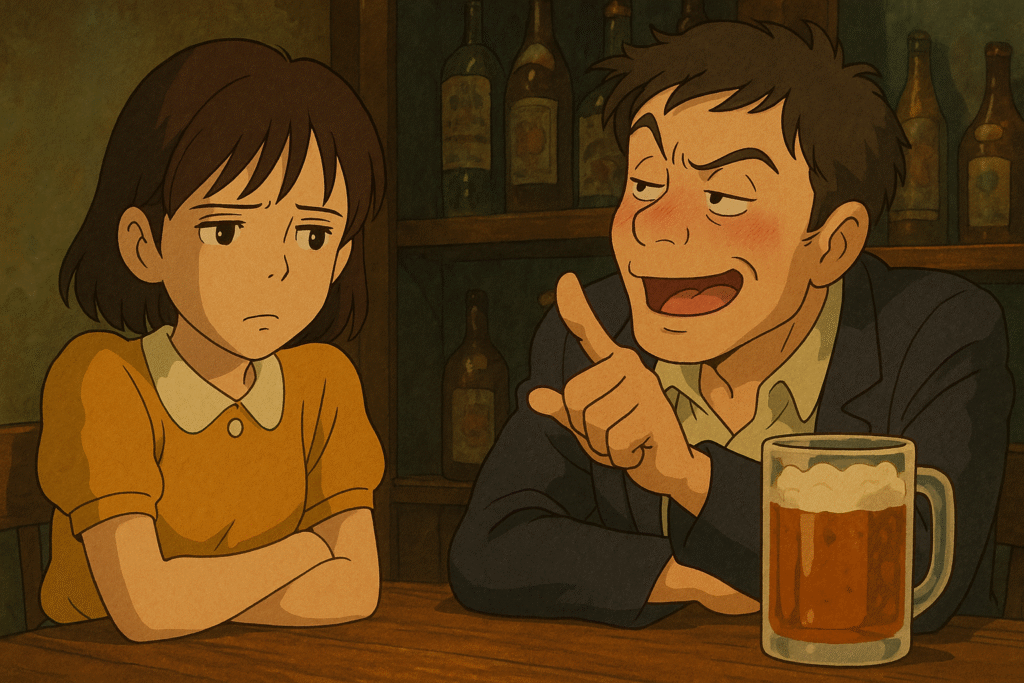

お酒を飲んだとき、彼の口調や態度が急に荒くなり、人を見下すような発言が目立ち始める。

しょうこさんの友人についても、本人の前で平気で悪く言う。

そうした姿に嫌悪感を抱きつつも、それでも変わろうとしている様子もあり、だからしょうこさんも 彼自身の変化と成長を信じていたのです。

ただ「良いところもあるから我慢しよう」と思っていたのではありません。

しょうこさんは、「相手の弱さも一緒に乗り越えていける関係が、本当に良い関係なのではないか」と考えていました。

恋人とは、お互いの未熟さを受け入れ合いながら、共に成長していくもの。

そう信じていたからこそ、彼の中にある“変わる可能性”に希望を持ち続けていたのです。

この頃のしょうこさんには、「恋愛とはこうあるべき」という無意識の“ルール”があったように思います。

だから、「すぐに別れる」という選択肢は頭の中に浮かびませんでした。

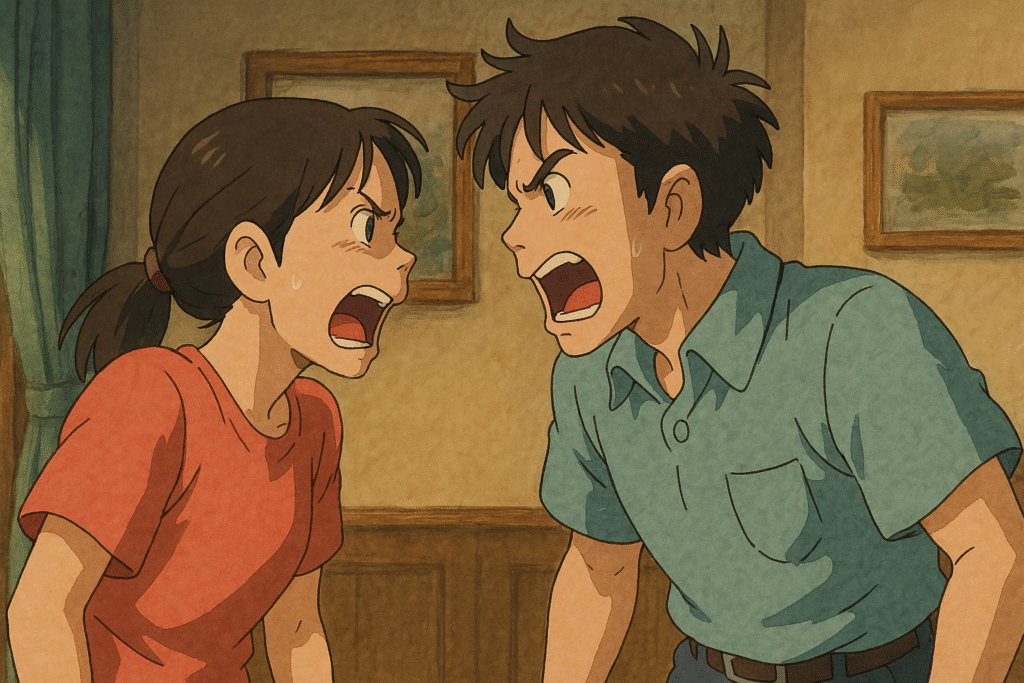

喧嘩は多く、感情をぶつけ合う日々が続きました。

けれど、それはただの“言い争い”ではありませんでした。

彼は、しょうこさんが怒るたびに「ごめん」「直すから」と、真剣に謝っていたのです。口先だけの軽い謝罪ではなく、本当にその瞬間は深く反省しているように見えました。だからこそしょうこさんも、「今度こそ、変わるかもしれない」と希望を持つことができた。

でも、変わらなかったのです。

それどころか、気になっていた小さな違和感は、少しずつ、確実に、日常を侵食していきました。

たとえば──

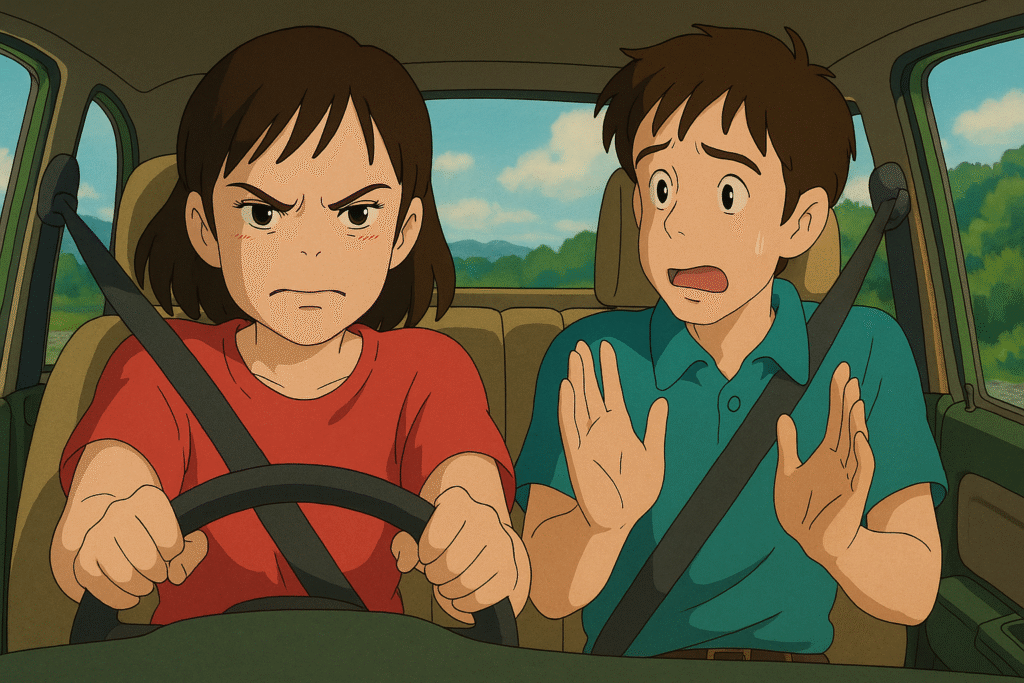

しょうこさんが運転する長距離の旅行。

本当は楽しいはずの時間。

でも、彼は助手席からブレーキの踏み方や加速の仕方にいちいち口を出してきた。しょうこさんは運転に慣れていないことを事前に伝えていたし、それを理解してくれていると思っていた。だから「うまく運転できなくてごめんね」と冗談めかして場を和ませようとした。喧嘩にはしたくなかったから。

でも彼は、しょうこさんの温度感に気づかないまま、小言を繰り返した。

我慢の限界を超えて、しょうこさんが怒ったとき、ようやく彼は「しまった」と気づく。そして「ごめん」と謝るのだけれど──

その謝り方は、どこかズレている。

まるで「しょうこさんが怒ったから、とりあえず謝っておこう」というような、反射的な対応に感じられて、逆にしょうこさんの怒りを増幅させた。

あるいは、お酒の席での彼の態度。

彼は「お酒を飲むと飲まれてしまう自分」を分かっているはずだったし、「直したい」とも言っていた。でも現実には、何度も同じように、酔って人を見下すような発言を繰り返した。

しょうこさんは「なぜ、そもそも飲む量を自分でコントロールしないの?」と、怒りや疑問を募らせた。

本当に反省しているのに、なぜ同じことを繰り返すの?

──その矛盾が、どうしても理解できなかった。

今振り返ると、彼は「しょうこさんの前でだけ、問題を起こさなければいい」と考えていたのかもしれません。

でもしょうこさんが望んでいたのは、“表面的な対処”ではなく、“根本的な変化”でした。

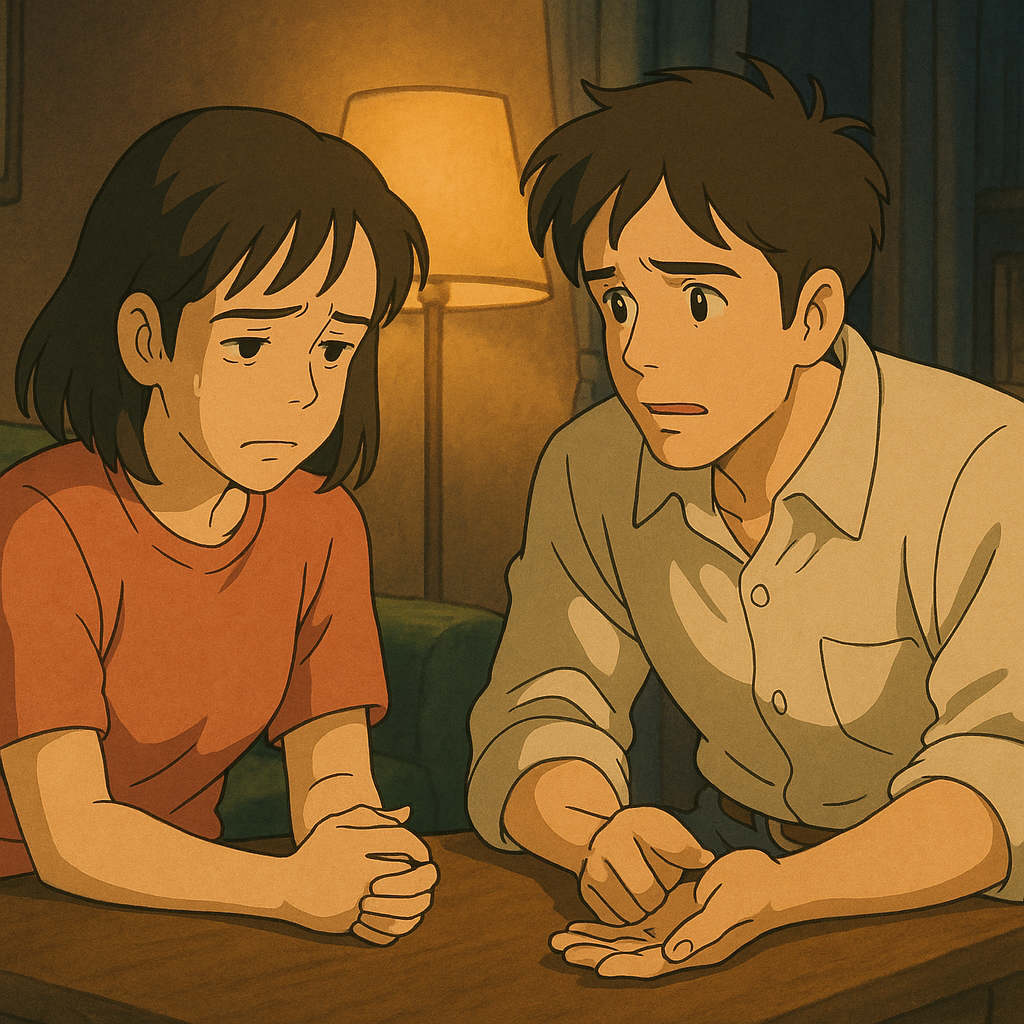

たくさん話し合いました。

無理して合わせていないか、価値観を押しつけていないか、何度も確認しました。

でも、彼の思考はいつも「今起きた出来事を、どう収めるか」に向いていた。

だから結局、「怒りの原因を直す」のではなく、

「怒っているしょうこさんを、どう落ち着かせるか」

──そこにばかり、彼の言動は向かっていたのです。

しょうこさんは、2人で人間的に成長できる関係を信じていました。

相手の嫌な部分も、一緒に乗り越えていけるものだと思っていました。

でも、何度も繰り返される「変わらない」という現実のなかで、

しょうこさんの中に、どうしようもない怒りと諦めが、じわじわと蓄積されていったのです。

気づけば、怒りの感情が抑えられなくなっていた。

「本当はこんなふうに怒りたくないのに」

──そんな葛藤を抱えながらも、どうしても抑えきれず、

しょうこさん自身も、自分がヒステリックになっていく感覚を持て余していました。

これは、しょうこさんにとって、とてもつらい時間でした。

怒る自分も、怒らせる相手も、どちらも好きになれなくなっていく。

それでも、別れる決断は、すぐにはできませんでした。

彼の反省の言葉には、毎回、ほんの少しの希望があったから。

そしてなにより、しょうこさんは、

一緒に成長できる関係を、本気で信じていたから──。

その状態に彼氏のほうが耐えきれなくなり、関係は大きく崩れ始めました。

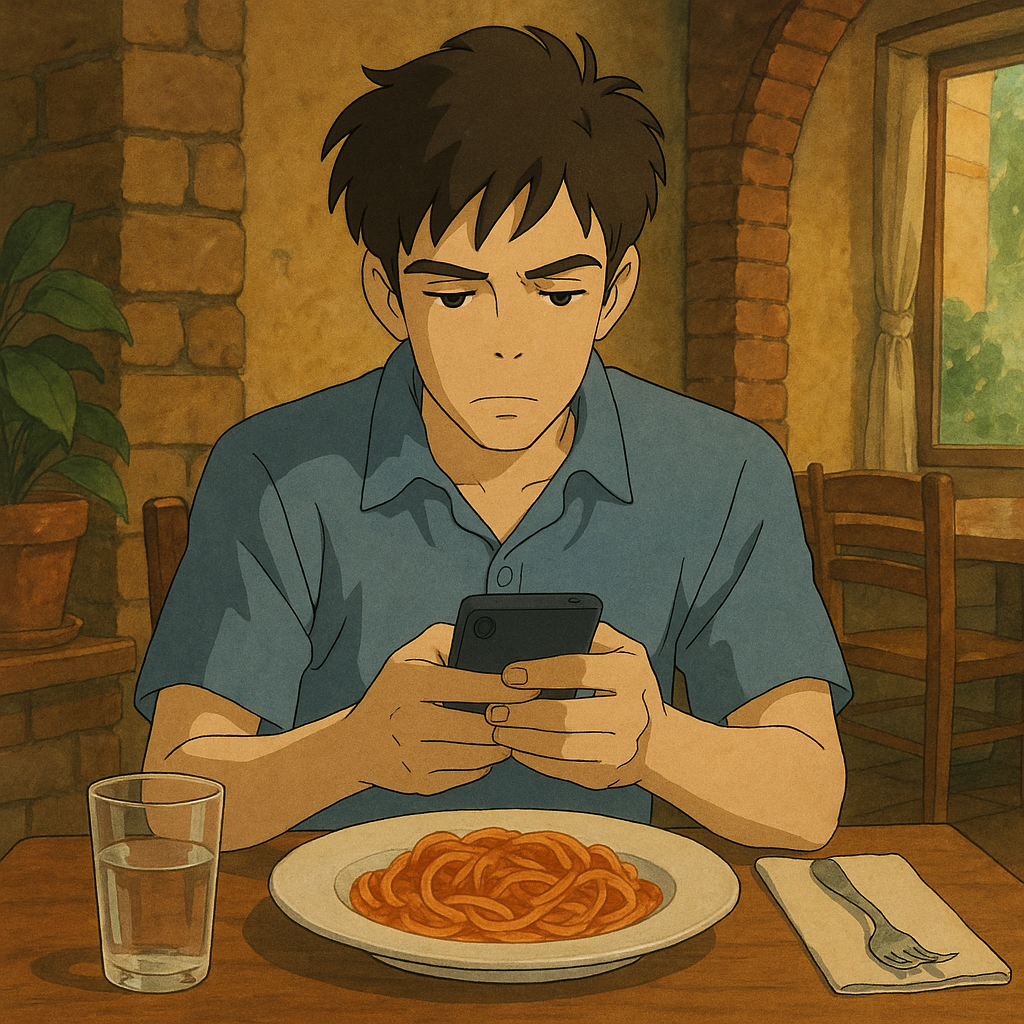

最後の喧嘩は、本当に些細なことでした。

彼から「ごはん行こう」と誘われたのに、いざ店に入っても彼はずっとスマホをいじってばかり。しょうこさんが話しかけても、「うん」「へぇ」みたいな、まるで“そこにいない人”みたいな反応。

「私と一緒にいる意味って、何?」

言葉にはしなかったけれど、心の中ではずっと問い続けていた。

その態度に、ずっと溜め込んでいた違和感や寂しさが一気にあふれ出し、しょうこさんの怒りは爆発しました。

その後、数日間は連絡が途絶えたまま。

お互い会うこともなく、メッセージも既読のままスルー。けれど、喧嘩の火種が消えたわけではない。宙ぶらりんのまま時間だけが過ぎていく。

「このまま放っておいて、何が変わるの?」

「もしかして、もう別れるつもりなのかもしれない」と どこかで感じていました。

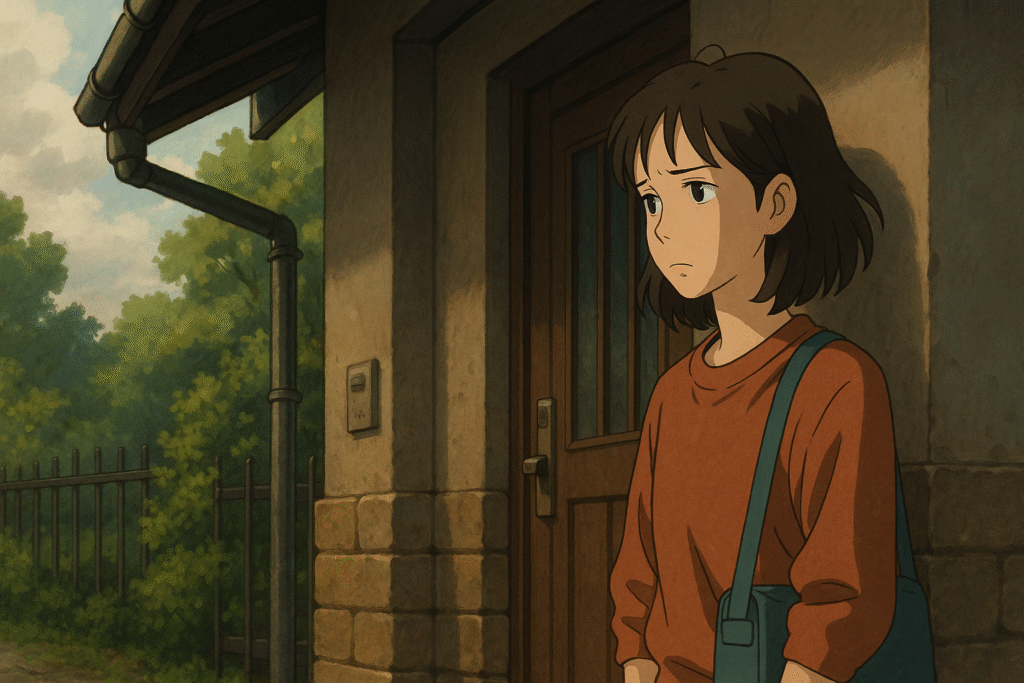

でも、それをこのまま確認もできずに終わるなんて、どうしても嫌だった。

関係が終わるにしても、ちゃんと話して、納得して終わりたかった。

そんな想いで、彼の家まで足を運びました。

玄関先で顔を合わせ、しばらくの沈黙のあと──

「別れようと思ってるの?」と、しょうこさんが静かに問いかけると、

彼は視線を逸らしながら、歯切れ悪く「うん…まぁ…」とつぶやきました。

たったそれだけ。

たったそれだけなのに、すべてが終わったことが分かってしまった。

しょうこさんの中で、何かが「ふっ」と音を立てて崩れ落ちました。

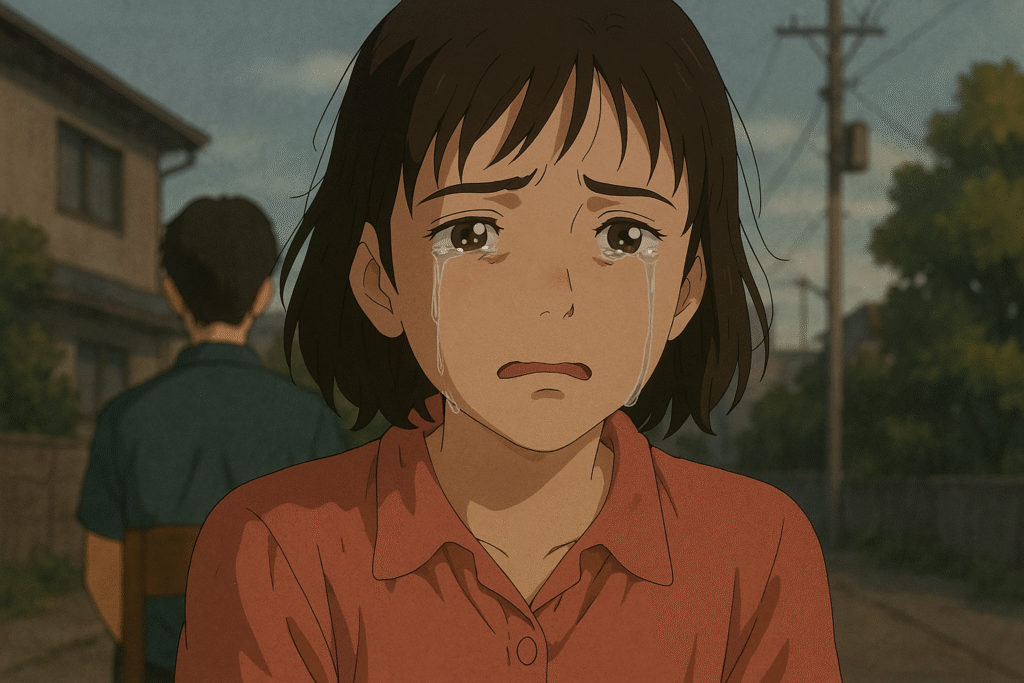

声を出して泣いたわけじゃない。

でも、感情が溢れ出して止まらなかった。

悔しかった。

悲しかった。

寂しかった。

情けなかった。

心の中が、ぐちゃぐちゃになったいくつもの感情が、自分の中でぐるぐると回り続けて、それがどうしようにもなかった。

「こっちが話を振ったら、その流れで別れるなんて ずるい」

「こんなにあっけなく終わってしまうの?」

「今まで必死に積み上げてきたものはなんだったんだろう?全部意味なかったのかな?」

ただ、それでも、当時のしょうこさんは「自分も感情的だった」「相手にひどい言い方をした」と自己反省をしながら、この関係を終わらせます。

後から知ったのは、彼氏が浮気をしていたという事実でした。

この事実を知ってしまったことで、しょうこさんの中には、もやもやばかりが残ってしまいました。

「私は、自己反省して別れたのに、相手は浮気してたなんて聞いてない。」

「あの3年間、誠実に向き合ってくれてたと思ってたのに、全部違ってたのかもしれない。」

…この、苦しくて後悔ばかりが残る出来事に、内省支援の中で一緒に向き合いました。

一緒に探求している私の心も 張り裂けそうなくらいに悲しくて空しい 出来事です。

あの頃感じていた苦しさと、もう一度ちゃんと向き合う。

その裏側には、気づかないうちに抱えていた“思い込み”や、

「私はこういう人間だ」「恋愛ってこういうものだ」と信じていた考えがあったことに気づきました。

「なぜ、自分はこの恋愛にここまで執着したんだろう?」

「なぜ、途中でやめようとしなかったんだろう?」

そうして見えてきたのは、「恋愛」というルールの中でどうにか正解を出そうとしていた、かつての自分の姿。

しょうこさんはもともと、「ルールに適応しやすい」「負けず嫌い」な一面を持っていました。

だからこそ、当時の彼との関係にどこか違和感があったとしても──

「恋愛は、2人で仲良くするもの」という“当たり前”の感覚が、自分の中には確かにあったのです。

その前提があるからこそ、うまくいかない現実にぶつかるたび、しょうこさんは無意識に“関係が続きやすくなるパターン”を探すようになっていきました。

そしてたどり着いたのが、

「このよく分からない相手に、興味を持ち続けること」。

そうしている間は、彼との関係が比較的安定する──。

それが、しょうこさんなりに見つけた“うまくやる方法”だったのです。

それは努力というより、「2人の関係を続けたい」と願う気持ちから、自然と身につけた反応だったのかもしれません。

当時は2人の関係を守るために、日常的に、「相手に興味を持つ」ということを実践していたのです。

つまり──

ルールに縛られた状態 × 負けず嫌い × 相手が理解できない存在

という奇跡の組み合わせがあったからこそ、しょうこさんの中で「人への探究心」が爆発的に伸びていった。

それは、「人に深く興味を持つ力」。

相手がなぜそう感じ、どう考えているのか。

相手の言葉の裏にある“本音”にまで、意識が向くようになったのです。

過去の恋は、報われなかったかもしれない。

でもその中でしょうこさんは、“素の自分”と“他人の多様性”の両方を見つめる眼差しを育んできた。

そう考えると、あの3年間は「無意味」なんかじゃない。

むしろ今のしょうこさんをつくる“最重要ピース”だった。

そして今、彼女は“人を理解したい”という根源的な動機で、仕事にも対人関係にも深く関わることができている。

そのことを心で実感したことで、しょうこさんはこの3年間を「意味のある時間だった」と受け取れるようになったのです。

しょうこさんとは、“人の心の解像度”を上げてくれる人である。

しょうこさんと対話をすると、言葉にされなかった感情や、背景にある価値観が、まるで霧が晴れるように少しずつ輪郭を持って立ち上がってきます。

「なんかモヤモヤするけど、理由がわからない」

そんな状態のまま話しても、しょうこさんはその“モヤ”ごと丁寧に受け止め、どこがひっかかっているのかを一緒に探してくれる。

それは、私たちが言葉にできなかった感情や、自分でも気づいていなかった葛藤に、気づかせてくれる力。

“心のピント”が合っていなかった場所に、じんわりと焦点を合わせてくれるような感覚です。

なぜそれができるのか。

しょうこさん自身が、自分の感情に正直に向き合い、思考と感情のズレを徹底的に見つめてきた人だからです。

そして、他人の小さな違和感や言葉の裏にある想いを、丁寧に拾って、整えて、返してきた人だからです。

あの3年間の恋愛のなかで、「分からない相手」と真正面から向き合い続けたこと。

それは、ただの報われない恋ではなく、「人に深く興味を持ち、本音の奥に触れる力」の原点でした。

しょうこさんは、人の話を“聞く”だけじゃない。

感情の滲み、言葉の奥行き、沈黙の意味… そんな、他人の“内側”に対する繊細な感度で、「その人自身にもまだ見えていない心」を一緒に見せてくれる。

しょうこさんと関われたことは、私にとっても、“人の心の構造”を信じ直す体験でした。

どんなに複雑で絡まっていたとしても、人は、納得と気づきを通して、必ず前に進める――

しょうこさんの内省支援を通じて、それが実感できて、本当に楽しい時間でした。

これからしょうこさんが、どんな人と出会い、どんな心に触れていくのか。

そして、その繊細な感受性と誠実なまなざしで、どれだけの人の“心のピント”を合わせていくのか。

その未来を想像するだけで、私はわくわくします。

しょうこさんという人に、出会えて本当によかったです。

ありがとう。

コメント