寒いならまだしも、暑い時にもなぜ第一ボタンをしめなければいけないのだろう。暖を保つ以外の第一ボタンをしめる理由ってなんだろう?ずっと疑問に思う。そういう人間を 人は〝めんどくさい人〟と呼ぶ。

お笑いコンビ オードリーの若林正恭さんのエッセイの まえがき の中の一文。

この文を読んだだけでも、私が若林さんを大好きになる理由が分かると思う。

そう、私が若林さんを好きなのは、私も〝めんどくさい人〟だからだ。

今日は若林さんのエッセイ『ナナメの夕暮れ』を読んだ感想。

「人の話を聴く」のが大事とか言うけれど、、、

本での学びの前に、私が若林さんをロールモデルにしたきっかけの話。

世の中には、「人の話を聴くことが大事」という 成功哲学が溢れている。

「聞く力」とタイトルに入る本は山のようにあるし、私の人生のバイブルである『七つの習慣』でも「傾聴」という言い方で とても重要視されている。

『人は話し方が9割』という本ですら、結論は「話を聴くのが大事だよね」と来る始末。

私は「人の話を聴くのが大事」と言われる度に「もう分かったって!」と思っていた。

そんなことは もう何度も聞いてきた。

聞きすぎて、私の耳にはタコだけじゃなくてイカまで出来ている。

話し過ぎちゃダメだ。相手にたくさん話してもらおう。

頑張って相手の話を聴こう。

そういう風に思って、頑張って意識して、人の話を聴く努力をしてきた私は1つの結論にたどり着いた。

、、、つまらん。

「頑張って聴かなきゃいけない」と思って聴く話は、つまらないのだ。

確かに相手はそこそこ話して気持ちよさそうではあるけれど、私はつまらない。

だとしたら成功哲学ってなんだ?

ココで言う成功ってなんだ?

つまらない人生が成功なのか?

「聴く」ということの正解が分からず、頭の中で迷子になっていたときに、私は 若林さんが人の話を聴くときの考え方に出会う。

「自分探し」っていう言葉って軽んじられてるけど、「なんで自分はこういう性格なんだろう」って すごく考える。

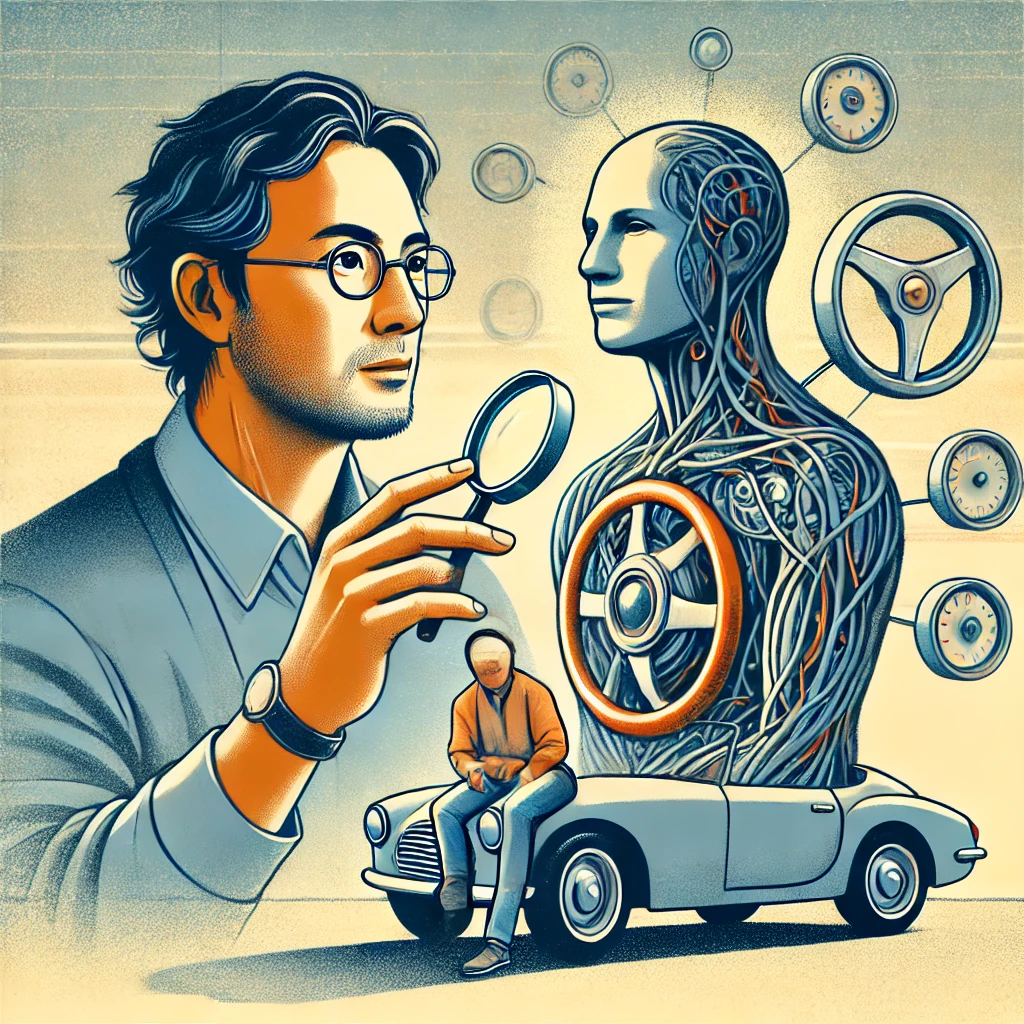

自分を車だとすると「何でみんなと違う速度で、みんなより燃費こんな悪いんだろう」って、自分のボンネット開けてずっと見てんのよ。

「何がみんなと違うから、こんなに学校についていけないんだろう」とか。

ずっと自分を見つめていると、ある程度「なるほどねこの部品が欠けてるし、ここの部品が足りないからみんなと違うんだ」とか「人見知りだったりする理由ここか」とか 分かってくる。

だから次は 他人の車が気になってしょうがないの。「この人どういう構造でこんなに速く走れるんだろう? なんでこんなに燃費が良いんだろう?」って、話している人のボンネット開けまくってんの。

私は、この言葉に出会ったときに、とにかく嬉しかったことを覚えている。ずっとつまらなかった「聴くこと」が 楽しくなる期待に溢れた。

私が、若林さんという人を好きになるには十分すぎる理由になった。

「この人の この思考や行動のクセは、どういう構造で生まれているんだろう?」

そうやって興味を持った途端に、人の話を聴くのが面白くて仕方なくなった。

相手が話していることを ただただ我慢して 黙って聴いている必要はなくなって、もっと「その人らしさ」が分かる思考の源泉に触れたくて、もっともっと! という気持ちで聴けるようになった。

私が人の話を聴く視点においてロールモデルにしている 若林さんのエッセイ。

「自分が好きじゃない人」は、単に 性格が悪い。

ぼくはずっと毎日を楽しんで生きている人に憧れてきた。ずっと、周りの目を気にしないで自分を貫ける人に憧れてきた。それは、一番身近な相方であったり、テレビで共演する明るくて前向きで失敗を引きずらず、頭が良くて劣等感を感じさせない人だったりした。なんとか死ぬまでに、そういう人間になりたいと願ってきた。だけど、結論から言うとそういう人間になることを諦めた。諦めたし、飽きた。それが不思議なことに、「自分探し」の答えと「日々を楽しむ」ってことをたぐり寄せた。

誰かに憧れること、それ自体が悪いことではないと思う。

ただ、順番が大切ってことなのかな。

まずは、ありのままの自分を受け入れること。

ありのままの自分のレベルをあげること。

ありのままの自分で承認されること。

それが出来ないままに、自分ではない誰かになろうとするのは難しいんだろうな。

魔法使いの適正を持っていることに気付かず 戦士を目指すようなもの。

USJをV字回復させたマーケターの森岡毅さんの言葉で言うと、

ナスビには、ナスビに適した土壌があるということです。ナスビを合っていない土壌の事情に無理矢理合わせたり、ましてキュウリにしようとしてもダメ。それをやってしまうと、ナスビは ただ残念なナスビになってしまう。自分がナスビなら 立派なナスビへ、キュウリなら 立派なキュウリになるように、ひたすら努力を積み重ねれば良いのです

まずは、「自分」を知ること。

そして自分をレベルアップすること。

この道は近道ではないけれど、自分らしい幸せに続く 確かな道で、私たちはそれを 地道と呼ぶのだと思う。

自信のない人は、失恋すると自分に価値が無いと思い込む。相手と合わなかったんだなと思えず、自分が悪かったと思い込む。その価値を取り戻すために相手を取り戻そうとするが、それは独りよがりなので 相手にとっても自分にとってもロクなことはない。

自分に自信がないのに、それを他人に満たしてもらおうと、依存しようとする。

無自覚に。

それって、実は すごく性格が悪い自分。

でも、無自覚。

残酷だけど、そういう恋愛は多い。

「相手を求める」気持ちが悪いわけじゃなくって、こういうとき、自分の失恋や欠乏感に酔いしれて、相手目線の幸せのことなんて考えてはいないこと。それを無自覚にまき散らすのが美しくないなと思う。

「辛いんだから仕方ないじゃん」

という気持ちもすごく分かる。辛いんだから、そんなに色々考えていられない。まずは自分の心をケアするのが大事。良く分かる。

つまり、相手の幸せを考える理性よりも、自分の感情の方が優先順位が高いということ。そういう生き方も 興味深くて 好き。

で、その相手の幸せよりも、自分の感情を優先することに正当性を覚える考えだから、失恋したんだよね、とも思う。

相手を求める気持ち そのものは美しい。けれど、その感情のまま相手に要求する行動選択をしたら、それは 単に性格が悪い。

「性格が悪くたって、どうしても我慢できない」

という行動選択なら、それもまた 興味深くて とっても好き。

問題は「性格が悪い」という自覚すら持てないくらい、何の思考も自己決定もせず、欲求や刺激に反応しているだけの生物なのに、そんなかわいそうな自分を承認されたがって、肯定されたがっている人。

「いやいやいや、言っていることは分かるけど、それは正しさで殴っているだけだよ。人ってそんなに合理的じゃないよ」

、、分かります。

そういう考えの人には、伝家の宝刀で返したい。

オードリーの若林さんのエッセイに書いてあることなんで。

私じゃない。若林さんのお言葉なんです。←

好きなことがある、ということは、それだけで朝起きる理由になる。好き、という感情は 肯定、だ。つまり、好きなことがあるということは世界を肯定している、ことになる。そして、それは世界が好き、という ことにもなるという三段論法が成立する。

若林さんは、泥臭く、自分が好きなものを考えて 考えて、少しずつ増やしていった。

それは、世界を肯定する練習。

アホみたいだけど、何気ない日常で これを意識して行動選択すること。思考のクセを変えること。

こういう地道な道が、若林さんが アレほど美しく 尊敬できる人になれた道。

なるほど。

ありのままの自分を知る。相手目線を知る。それから、自分を好きになる。

それが若林さんなりの世界の肯定の仕方。

美しい考え方。

「何を思い込むか」を選択する

ぼくが子供の頃から、喉から手が出るほど欲しかった根拠のない自信とは、おそらく自分は他人から肯定的に見られているだろう、というイメージのことだったのである。世界の見え方は、どんな偉人であれ、悪人であれ、思い込みに他ならない。

確かに。深い。

そうだよな と納得する。

ポジティブなんて思い込み。

で、それが 簡単じゃない人もいる。 分かる。

肝心なのは、どう思い込むか、である。

どう 思い込むか。

つまり、何を思い込むのかを自分で選択することが大事。

うわぁ、、、すごい気づき。

若林さん、本当にすごい。

確かに私たちは、何を思い込むのかを、社会や環境によって決められているかもしれない。

自分の思い込みを自分で選択しない。

ましてや、その思考領域を認知すらしていない。

「何を思い込むかを、自分で選択する」

なんて美しい考え方なんだろう。

「思い込み」という固定概念っぽい言葉を、主体性の光の下に連れ出す考え方。

誰とでも合う自分じゃないからこそ、本当に心の底から合う人に会えることの喜びと奇跡を深く感じられた。初めて自分が人見知りであったことに感謝できた。

若林さんが自分らしさと向き合い、自分らしさを好きになり、自分らしさを肯定した考え方。

社会に求められた正解の自分になろうと苦しむのではなく、 自分が正解になる世界を選択する。

これこそが、真の主体性。

もうね、めちゃくちゃかっこいい。

たりないこと、傷を受けてきたことはどうしても肯定したい。「たりなくてよかった」と胸を張って言いたい。

自分の人生に意味があると思いたい欲求。

傷と向き合ってきた。それだけが 今の俺を支える自信だ。

あぁ、、読んでいて涙が出る。

不器用で、偏屈で、”めんどくさい人”。

根拠のない自信を持った人に憧れ続けた人。

劣等感を感じ続けて、

自分にも社会にも納得できなくて、

「考えすぎ」と嘲笑されて 揶揄されて、

それでも 考えずにはいられなくて、

考えて、

考えて、

その上で導き出した あるいは 絞りだした 若林さんなりの根拠のない自信。

傷と向き合ってきた自信。

これまでの自分の欠点も、劣等感も、考え続けてきた時間も、全てを肯定する。

一世一代の思い込み。

この思い込みが正解かなんて、誰も知らない。

でも、「この道が正解だった」と思い込む。

若林さんは、そう決めたんだろうな。

本当に美しくて、すごく 気づきの多いエッセイ。

▶ 私は、何を思い込もうか

そう考えると、未来が楽しみで 仕方がない。

コメント