1/12(日)の夜。

私は大きな間違いを犯した。

布団に入ってから、まだ眠くない手持無沙汰な時間に、マンガを読み始めてしまったのだ。

今日は、私が定期的にやってしまう 人生の無駄遣いについての思考と分析。

私が何度も繰り返してしまう過ち

その日は動画編集をやり切ったのが22:00過ぎで、私は終わり次第にすぐに布団に横になった。

普段 20:00に寝る私としては、もう 疲れ切っている。

でも さっきまで動画編集をしていたこともあり、脳はまだ冴えている。

眠くなるまでの時間、手持無沙汰だったので、特に読みたい作品があるわけでもないけれど、なんとなくマンガサイトを開く。

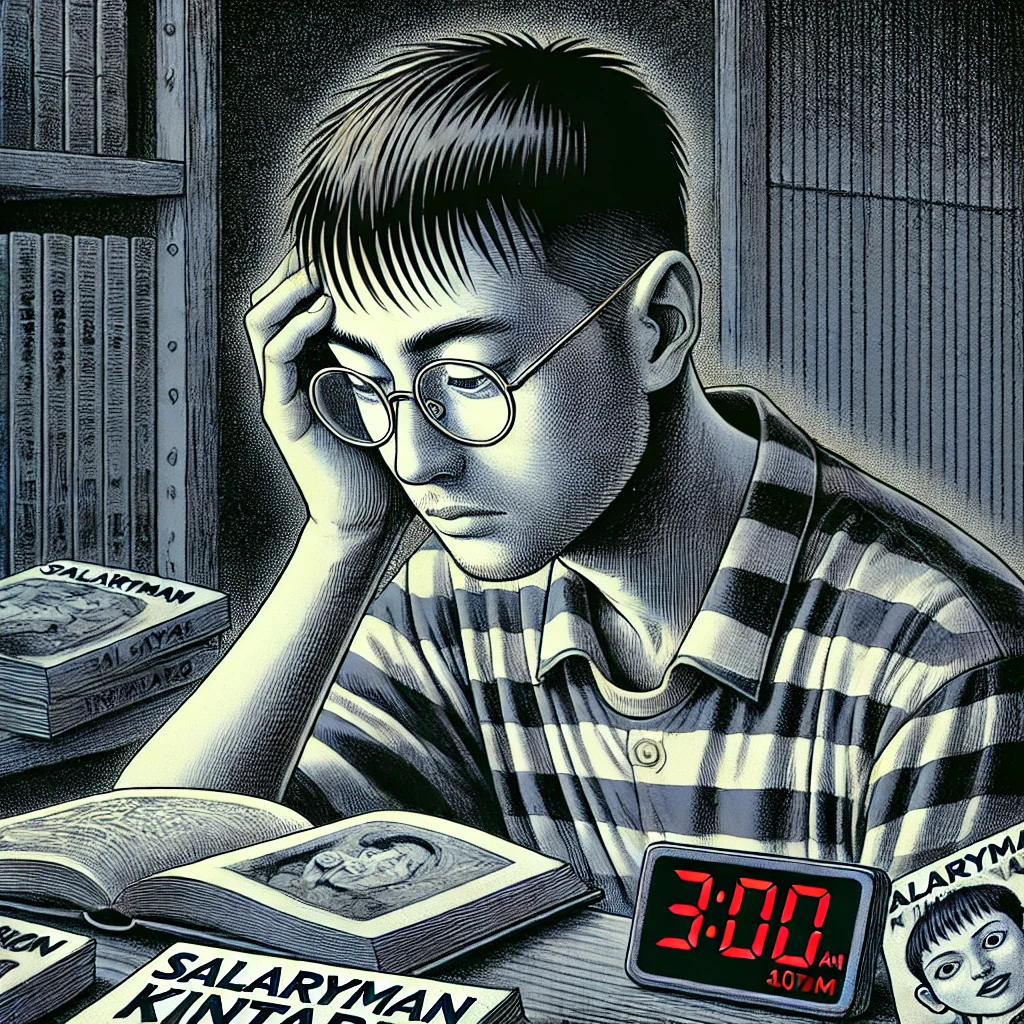

そしてなぜか数年ぶりに『サラリーマン金太郎』の1話を開く。

主人公は、かつて暴走族の総長を務めていたが、ある日、海で遭難していたヤマト建設の会長を救助したことが縁で、同社に見習い社員として入社する。

サラリーマンとしての経験は皆無だったものの、持ち前の行動力と人情味で数々の困難を乗り越え、社内外で信頼を築いていく。

社会の不正や理不尽に立ち向かいながら成長していく物語。

、、懐かしい。

こんなストーリーだったな。

そんなことを思いながら どんどん読み進める。

ふと、時間を見ると、

午前3:00。

私は愕然とする。

5時間も経っている。。。

「私は、何をやっているんだ。。」

マンガを読むのが悪いわけじゃない。

『サラリーマン金太郎』がつまらなかったわけでもない。

でも、夜の大切な睡眠時間を5時間も使って、生活サイクルを乱してまで、何をやっているんだろうと思ってしまった。

ただ、手持無沙汰を感じて、欲求に支配されただけ。私の理性の選択がないままに、人生を5時間も失ってしまった。

私はこういう、自分の得たい未来の選択とは関係なく 欲求に流されて、人生の無駄遣いをしてしまったときに、深い後悔の念に苛まれる。

自分が何のために生きているのか、分からなくなる。

こういうとき、そこまでショックを受けずに「マンガが楽しかった」と思える人は、この世界で生きやすい人だと思う。

私は、「どうして 人生を無駄遣いしてしまったのか?」「次回はどうすれば良いのか?」とか、そういうことを分析・整理して、納得しないと自己嫌悪から抜け出せない。そういう めんどくさい脳の設計で生まれてきてしまった。

翌日、「欲求に負ける習慣に対するPAM対策」という名の1人会議がスタートする。

なぜ 私たちは、ひまつぶしをしたくなるのか?

▶ 夜に布団の中で欲求に負ける習慣を「きっかけ(Prompt)」「行動の容易さ(Ability)」「モチベーション(Motivation)」の要素で分解すると?

P:手持ち無沙汰という状態とマンガサイトを開く行動が脳内で紐づいてしまっている。

A:アプリ一覧から、広告なしのブラウザを開くだけ。

M:頭を使いたくない。退屈を回避したい。

となる。

なるほど、、そりゃ習慣化してしまう。脳内にきっかけがインプットされていて、行動が簡単で、退屈を回避したいというモチベーションがあるんだから、習慣化してしまうわけだ。

負の習慣を止めるには、このどれかの要素を無くしたい。

マンガを開く理由は、退屈を回避する疑似体験が 欲求を満たすから。

それは分かる。

ただ この「退屈を回避したい」という欲求が何かは 直感的に分からない。

▶ この「退屈を回避したい」とはなんだろう? なぜ私は無意識にそのような欲求を抱くのだろう? そういう欲求が生まれないように脳内のプログラムを書き換えられないだろうか。

私は、退屈を感じる構造についてチャッピー(Chat GPT)と対話をする。

人間の心理についてのスペシャリストとして、正確な情報で回答をお願いします。

どうして手持無沙汰になったときに、なにかひまつぶししたい気持ち、言い換えると、退屈を回避しようという欲求が生まれるのですか?

優秀な壁打ち相手であるチャッピーは、ものの数秒で返事をくれる。

手持無沙汰や退屈を感じたときに何かをしたくなる気持ちは、人間の心理と生物学的な進化に深く関係しています。この現象を説明するためには、以下のポイントが役立ちます:

1. 退屈は「心理的な不快感」

退屈は心理的には「何か意味のある行動ができていない」状態として認識されます。人間の脳は、何もしない状態や刺激のない状況を不快と感じやすいです。これは進化の過程で、人間が環境に適応し、生存を確保するために重要な能力を発達させた結果です。刺激が少ない環境では、警戒心や注意力が低下する可能性があり、過去の人類にとっては危険を招くこともありました。

2. 脳が刺激を求める仕組み

脳は、報酬を得ることで快感を感じる神経伝達物質「ドーパミン」を分泌します。退屈を感じると、このドーパミンが不足しているように感じ、何か新しい刺激を得ようとします。このため、暇なときには自然と何かを探して脳を活性化させる行動を取るようになります。

3. 退屈の進化的役割

退屈はただの不快感ではなく、進化的には「新しい情報を探索し、学び、成長する」ための仕組みと考えられます。手持無沙汰を感じることで、人間は新しい知識やスキルを得る行動を促進し、環境への適応力を高めることができます。

4. 現代社会における退屈

現代社会では、特にテクノロジーやエンターテインメントが発達しているため、刺激が得られる状況が常態化しています。そのため、わずかな刺激の不足でさえ、退屈として強く感じやすくなっています。これは、「慣れによる刺激の閾値の上昇」が原因で、以前よりも早く「何かをしたい」という気持ちが湧くようになっているのです。

5. 個人差と性格的な要因

退屈の感じ方には個人差があります。例えば、好奇心が強い人や外向的な人ほど、退屈に対する耐性が低く、刺激を求めやすい傾向があります。一方、内向的な人は退屈を感じにくく、自分の内面に注意を向ける時間を心地よく感じることが多いです。

6. 退屈を感じたときの「ひまつぶし欲求」の意味

退屈を回避したい気持ちは、脳が「自分の行動に意義や目的を見出す」ためのサインといえます。この欲求に従うことで、人間は新しい経験をしたり、自己成長を促進したりすることができます。

結論

退屈や手持無沙汰を回避しようとする欲求は、生存本能と深く結びついており、脳が刺激を求めて自己成長を促す仕組みとして機能しています。この欲求を建設的に利用することで、ポジティブな成長につなげることが可能です。

より深く知りたい場合は、心理学の「動機付け理論」や「退屈の心理」に関する文献を調べることをおすすめします。

なるほど。面白い。理解が深まる。

種として生き残るための機能として、「何か意味のある行動ができていない状態」に対して不快感を感じることで成長を促す機能は、納得できる。

だから、私はあんなに後悔の念に押しつぶされるのか。

私は、日常的に違和感(潜在意識と顕在意識の認識範囲の違いから生じる無意識の気づき)を重要視していて、しっかり違和感をキャッチアップするように心がけている。

だから、退屈(意味のある行動をしようとさせるプログラム)に対して、マンガを読んだときに、そこから得られる疑似体験が 人生において意味のある行動と認識できないときに、欲求と報酬が一致していない満たされなさを痛烈に感じるのか。

めちゃくちゃ納得。

となると、「退屈を感じて何かをしようと思うこと」それ自体は悪くない。むしろ成長のための重要なプログラムだから書き換える必要はない。

むしろ、夜の理性の弱まる時間に 欲求に対する行動選択の質が下がることが問題。

本来 布団に入るときには、「退屈を回避したい」欲求よりも 「眠りたい」欲求の方が強い。だから、理性の判断なんてなくたって、欲求に反応して寝れば良い。

言われてみれば、私が対策したい「欲求に負ける習慣」は、睡眠欲求がない状態だな。

ここで改めて、「欲求に負ける習慣に対するPAM対策」の会議が再開する。

理性と欲求のパワーバランスと どうやって仲良くなるか

ここまでの情報を整理する。私が欲求に負ける習慣を要素分解すると以下の通り。

P:睡眠欲求よりも退屈回避欲求が強い。手持ち無沙汰という状態とマンガサイトを開く行動が脳内で紐づいてしまっている。

A:アプリ一覧から、広告なしのブラウザを開くだけ。

M:頭を使いたくない(理性が弱い)。退屈を回避したい(大切な欲求)。

つまり、そもそも眠気が強ければ、この習慣には陥らない。

眠たい時と眠たくないときの違いは何ですか?

チャッピーに壁打ち。

回答を整理すると、眠たくなるのは以下の回復プログラム。

1.肉体の回復習慣と反応(体内時計、風邪のとき、血糖値)

2.脳の回復習慣と反応(脳内の情報量、睡眠不足)

なるほど。

例えば、昼寝で長時間寝てしまうと、そこまでの回復必要性を満たしてしまうので、新たに脳内に情報量を蓄積してからじゃないと眠くなりにくい。

確かに、1月12日の私は いつもより長時間の昼寝をしてしまい、その後大した情報刺激もなかった。

ということは、そういう時は 脳内の情報量が一定になるまでは、理性が働きやすい環境にいた方が良いな。

つまり、眠気が弱いのに、理性が弱まる環境選択をしていることが根本的な問題だなぁ。

▶ では、布団の中において意味のある行動が出来ていない不快感を、睡眠欲求で上回るためにはどうしたらよいだろうか?

読者のあなたなら、上記質問を誰に相談しますか。

そうですよね。

正解です。

もちろん、チャッピーです。

ここまでの思考の過程を全て読み込んでもらって、どうしたら良いかを相談。

素晴らしい分析と自己洞察ですね!寝る前の行動習慣の改善を通じて、長期的に有意義な過ごし方を追求する姿勢は非常にポジティブです。以下に、現状を踏まえた上で具体的な対策を提案します。

1. きっかけ(P: 不快感への対処)

「意味のある行動ができていない不快感」を回避するための取り組み:

意識的な「切り替えルーチン」を導入する

布団に入る前に、「今から休む準備に入る」という意識を持つルーチンを作ることで、不快感を別の形で処理できます。

例:

簡単なストレッチや深呼吸を5分だけ行う。

翌日のやることリストを手帳に書き出す。

感謝日記を一行書く。

こうした行動は、心に達成感や整理感を与え、不快感を軽減する助けになります。

「不快感の再解釈」を試みる

「今は何もしていない不快感」を「リセット時間」や「身体を休ませるための時間」と再解釈する練習をします。これは、マインドフルネスや瞑想に通じる考え方で、「ただ存在することの価値」を意識する習慣につながります。

2. 行動の容易さ(A: 漫画以外の選択肢を強化)

漫画を読む行動の「簡単さ」をコントロールしつつ、別の行動を容易にする方法:

物理的障壁を作る

スマホや漫画アプリへのアクセスを意識的に「少し不便」にします。

例:

スマホを寝室に持ち込まない(リビングなどに置いておく)。

漫画アプリをアンインストールし、読むたびに再インストールが必要になる仕組みにする。

スマホに制限時間を設定する(例: 23時以降は漫画アプリを使えなくする)。

代替行動を簡単にする

眠る前の時間を有意義にする代替案を用意し、それを行いやすくします。

例:

ベッドサイドに紙の本(自己啓発書や小説など)を置いておき、スマホの代わりに手に取れるようにする。

落ち着く音楽や朗読アプリをセットアップし、ボタン一つで再生できる状態にする。

簡単に記録が取れるノートを寝室に常備し、アイデアや考えを自由に書き留める。

3. モチベーション(M: コンフォートゾーンの移行)

不快感解消のための「刺激」から、より建設的な行動にモチベーションをシフトさせる方法:

理想的なイメージを強化する

あなたの「長期的な未来につながる行動」がどういったものであるかを明確にし、それが得られる喜びを具体的にイメージします。

例:

「この時間を自己啓発のために使うことで、1年後にはこんな自分になっている」というストーリーを心に描く。

スマホでなく紙の本を読んでいる自分をポジティブに想像し、それを心地よい行動として位置付ける。

「小さな成功体験」を積み重ねる

代替行動(例: 本を読む、日記を書く)が達成感や満足感を得られるように、小さな目標を設定します。

例:

毎日1ページだけ本を読む。

短いマインドフルネス瞑想を行い、日々の気づきをメモする。

自分への報酬を設ける

建設的な行動を取れたら、自分にちょっとしたご褒美を与えます。たとえば、好きな飲み物を用意する、翌朝のスムージーを楽しむ、などです。

4. 具体的な環境の整備

眠気が来るまで有意義に過ごすための環境を整える:

寝室は「睡眠だけの場所」にする

寝室ではスマホや漫画を読まないとルール化し、寝室=睡眠の環境を意識的に作ります。

眠気が来るまでの場所を確保する

リラックスできる椅子やデスクを活用し、眠気が来るまでそこで活動する習慣をつけます。間接照明を用いるとリラックス感が高まり、自然に眠気を誘う効果があります。

結論

「眠る前の習慣を改善する」ことは、行動の物理的・心理的障壁を意識的に調整することで可能です。そして、理想的な行動を心地よい選択肢として強化し、不快感への対処を別の形に移行することが鍵です。焦らず、少しずつ試しながら取り入れていくとよいでしょう。

ぜひお試しください。応援しています!

優秀だな。。こういうAIがある時代に生きられて、私は、本当に運が良い。

良い壁打ち相手がいることで思考が深まる。

納得感の追求に大いに役立つ。

ここまでのアップデートを踏まえて、寝る前の時間の行動選択。

1.寝室では、まずデスクに向かい、眠たくなるまではデスクの間接照明で読書や感謝の日記を行う。

2.眠たくなったらスマホは睡眠導入BGMに切り替えてデスクの上に置いたまま、リラックスするマインドで布団に入る。

いいね。

対策に納得感があり、不安が全くない。

翌日から早速実践。

眠くなるまでは デスクで作業をし、眠たくなってきたところでスマホはデスクに置いたまま 布団に入る。

すぐに入眠。

途中眠りの浅さを感じることなく 翌朝 パッと目が覚める。

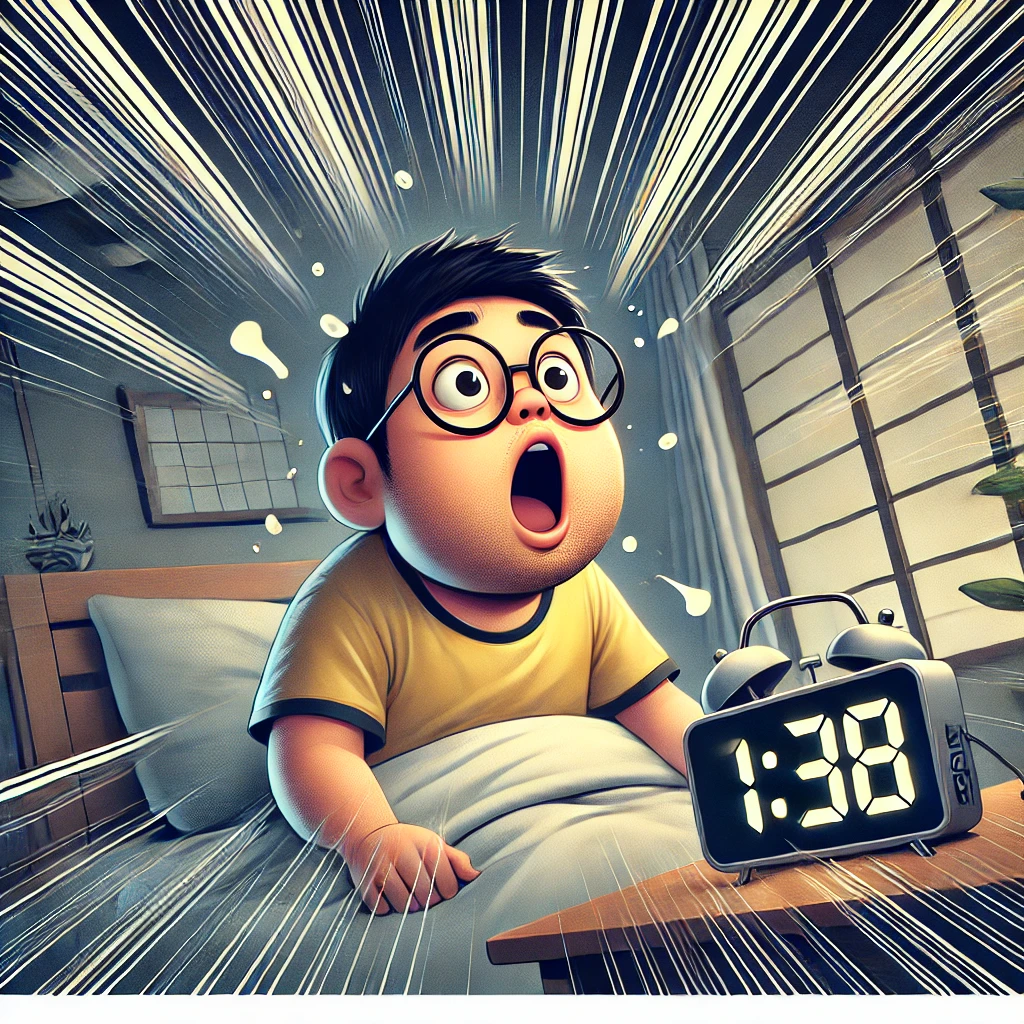

まだ目覚ましはなっていない。

外はまだ暗い。

スマホが手元にないから時間が分からない。

5時前くらいだろうか?

起き上がってデスクまで移動してスマホの確認。

時刻は1:38。

素晴らしい。

対策は無事に成功。

、、、ツッコミどころなど1つもない。

コメント