辻村深月さん著書の『傲慢と善良』を読んで、現代の婚活市場へのリアルで残酷な言葉が良すぎたという話です。

私は小学生のときは1日1冊 本を読むくらいの本好きだった(というか、テレビとゲームが禁止だったので娯楽がなかった)のですが、働き始めてからは全然小説を読んでいませんでした。

友人のだんすさんのやっている読書会に参加するために、課題図書であったこの本を手に取ったことがきっかけ。

この記事が公開されてすぐは、まだ参加が間に合うと思いますので、興味ある方は ぜひ読書会当日に語り合いましょう!!

とまぁ、そんなわけで、新婚7年の私が今更 婚活の小説。。「小説かぁ、、学びあるかな。。?」と思いながら読み始めた本作、もうね、第1部の第2章が面白過ぎる。。!

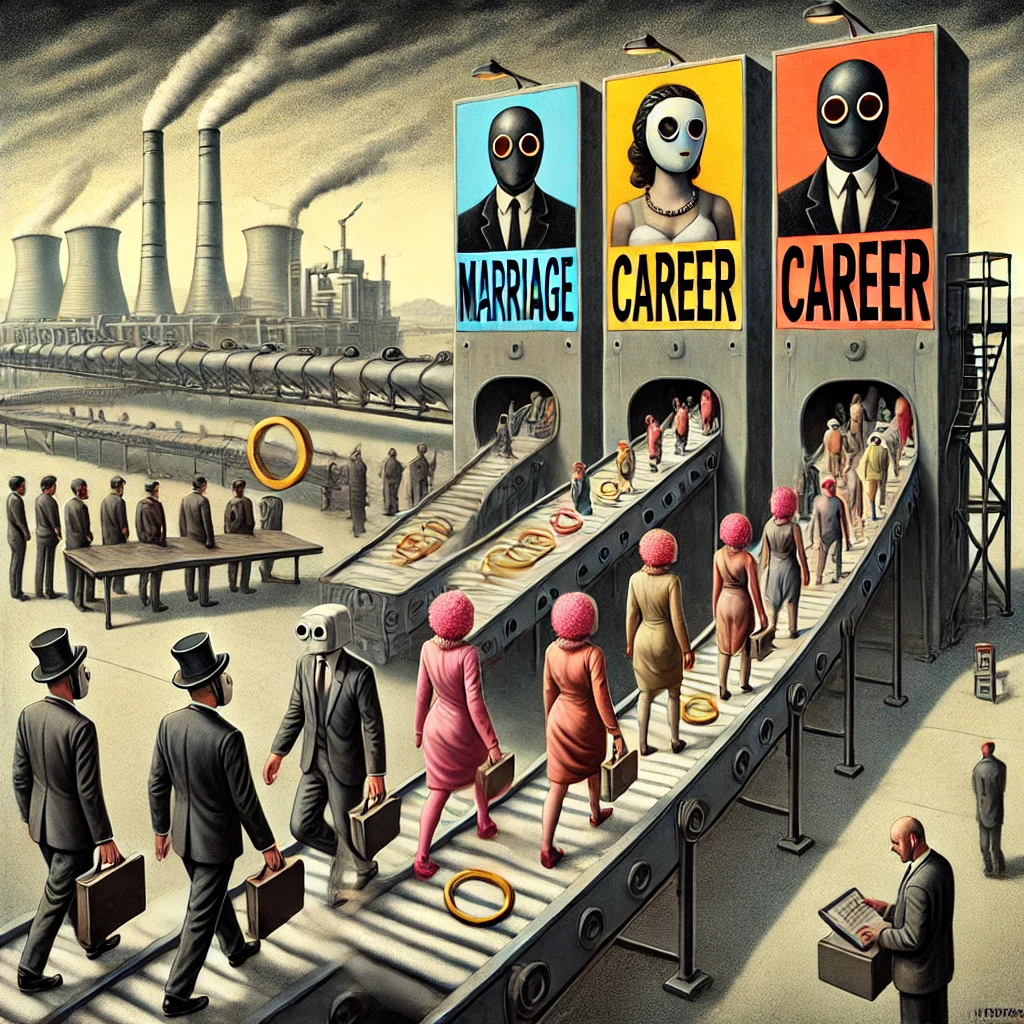

これは小説か? 婚活を切り口に現代社会において 陥りやすい思考に対して、あまりにもリアルに、残酷、的確に、刺して来る。

出来るだけ本作を楽しんでほしいので、本の説明というより、私が思考したことを記事にします。どうしても多少のネタバレになる可能性はありますので、ご容赦ください。

私たちは、恋愛・結婚から何を得たいのか?

軽やかな遊びの部分が排除され、社会的な存在としての価値のみが試される。これは、むしろ、恋の楽しさの対極に感じられた。

主人公の架(かける)が婚活に対して思考する描写。

なるほど。確かにと思う。

恋をするときの自分の在り方は、

- 素の自分を出せる安心感

- 感情に身を委ねて夢中になる感覚

のようなものだと思う。

それに対して、婚活をするときの自分の在り方は

- 相手によく見えるように社会性を意識

- 感情は極力薄めて、理性的に判断

のようなもの。

確かに、対照的。

最初の段階から相手に自分の個性や魅力を受け入れてもらいたい、理解してもらえると信じている時点で理想に縛られている。会うまでのやり取りは、毎回テンプレのような無個性なものになって当然だし、そこに過剰なアピールは必要ない。それはもう、学校のテストなどと同じく単なるコツの問題で、そのコツに流されるのを嫌がって個性を捨てられないなら、そもそも婚活に向いていないのだ。

架が、マッチングアプリで女性に出会うまでのテクニック部分を語る描写。

この考えは、たぶん正しい。

だから私は、婚活という競技?ゲーム?に違和感を覚える。

というのも、「何のために結婚したいのか?」がなくなり、結婚することがゴールになっているから。自分が何をしたいのかもわからずに採用されることをゴールに頑張る就活や転職活動と同じ。

深く考えずに与えられたルールに従って、自分の本当の幸せも分からずに、誰かの作った婚活や就活というゲームに参加する。そのルールは私たちの幸せのために創られたルールではないのに。

「自分らしく幸せに生きること」をゴールにした場合、そもそも自分らしさをゼロにして婚活というゲームを進めても、その先にゴールはない。

ゴールにつながっている梯子などないことに気づかず、とにかくたくさんのはしごを登っては降りているだけになる。

▶ Q:私たちは、恋愛・結婚から何を得たいのか?

この問いの答えは、みんな違って良くて、みんな違うことが美しいと思う。

大切なのは、この問いの答えを持ってから、あるいは思考しながら、恋とか愛とかをすることだと思う。

誰かを「選ぶ」という視点からの脱却

これ以上続けていても、真実(まみ)以上には会えないのではないか。だとしたら、真実を繫ぎ止めて、大事にするべきなのではないか。

その中でなぜ真実だったのか、と問われると、成り行きによる要素も多かったように思う。

架が婚活の中で、パートナー女性の真実(まみ)を選択していくときの心理描写。

過去の私はよく「結婚とは妥協」だと言っていた。

あの頃の私も、きっとこういう感覚だったのかもしれない。

自分の心の中の物差しの目盛りがぐちゃぐちゃなまま、無意識に、相手を測る。

本当は、自分の物差しで人を測る前に、自分の物差しが正しいかを測る方が美しかった。今は、そう思う。

結婚が妥協になるとしたら、その原因は私の中にあった。

この本に出てくる「妥協感」は非常にリアルで、私の心の中にどろっとした影を落とす。

マイナス点の少ない人。つまり、ダメだと明確に言える理由のない人を選択しただけ。

安全に生きていくために、将来のリスク要素をなくす考えが悪いわけじゃない。だから、この判断基準自体を悪いものだとか、間違っているとは言わない。

一方で比較のパラダイムにいる限り、最善の選択はできない。

なぜなら、出会う人の数だけ候補者の数は無限に増えるから。また、対人関係における他者への印象というのは上がり下がりの波を伴うから。

本当に重要だったのは、「誰かを選ぶ」という考え方ではなく、「巡り会えた人と幸せになる」という考え方。

本の中では言語化されてはいないけれど、この作品におけるメインの2人は、失踪前後で上記のように考え方の視点が切り替わっている。2人が結ばれようと、結ばれまいと、このパラダイムシフトこそが美しい結末に繋がっている。

ちなみに、作品の中では語られてないけれど、事件の中で自然と進行していた、「裸の承認」もとても重要だと思う。

合格点をとることを目的とした就活や婚活のような活動では、精一杯背伸びしたあとの自分を褒められて、その実、素の自分は何も認められていないということがよくある。

それで、心が満たされないのは、当たり前で、背伸びをした自分の選択の結果。自分が満たされない生き方を選択したというだけ。

相手によく見られるようにかっこつける前に、かっこつけなくても良い生き方をできるようになりたい。

「自分らしさの芯」と「相手らしさを尊重する柔軟性」

「真実さんを含め、親御さんに言われて婚活される方の大半は、結婚などせずに、このままずっと変わりたくない、というのが本音でしょう。三十にもなれば仕事も安定し、趣味や交友関係もそこそこ固まって、女性も男性も生活がそれなりに自分にとって居心地がいいものになりますから。けれど、そのまま、変わらないことを選択する勇気もない。婚活をしない、独身でいる、ということを選ぶ意思さえないんです」

結婚相談所の小野寺夫人の言葉。

ちなみに作中では小野寺夫人がダントツで好き。作者の社会への想いを全部詰め込んで代弁するキャラクターだと感じる。

そして、ここで説明されるような、自分で何も選択しない人は、社会に溢れている。

自分で選択しているような気でいて、単に刺激や欲求・感情に反応しているだけ。

ただなんとなく楽しそうなことをして、ただなんとなく怒られなさそうに動いて、褒められるように動いて、、、そういう”人間である意味がない”人生の選択。

でも、自己愛は強い。この「人間である意味がない」なんて言葉にはムッと来たりする。

刺激に対して 自分の反応を選択するという意識はなく、無自覚に刺激に反応して生きている。

けれども、自分の価値を誰かに承認してほしくて渇いている。

「うまくいくのは、自分が欲しいものがちゃんとわかっている人です。自分の生活を今後どうしていきたいかが見えている人。ビジョンのある人」

婚活相手に「ピンとこない」経験をした架に、結婚相談所の小野寺夫人が放った言葉。

自分の最優先したいことが分かっている。

ということは、それ以外を相手に合わせられる余裕が産まれる。

この「自分らしさの芯」と「相手らしさを尊重する柔軟性」こそが大切なんだと、痛感する。

自分が、相手を愛し抜けるポイントを明確に自覚して、そういう人に出会えた時に、愛し抜ける その部分以外は、相手を自分の理想の枠に当てはめたりしない。巡り合えた人と幸せになれるように、相手らしさを尊重する。

私は、そういう人間で在りたい。(もう結婚してるけど)

「現代の日本は、目に見える身分差別はもうないですけれど、一人一人が自分の価値観に重きを置きすぎていて、皆さん傲慢です。その一方で、善良に生きている人ほど、親の言いつけを守り、誰かに決めてもらうことが多すぎて、〝自分がない〟ということになってしまう。傲慢さと善良さが、矛盾なく同じ人の中に存在してしまう、不思議な時代なのだと思います」

小野寺夫人のこの言葉に、私は思わず「うわぁ、、なるほど。。。」と苦々しさと心地よさを同時に噛みしめる。

めちゃくちゃ面白い。

自分の理想に相手を当てはめようとすることを、傲慢と表現。

自分らしさがなく社会に合わせていることを、善良と表現。

たしかに、自分らしさはなく、でも理想に相手をはめようとする。その共存は美しくない。

私は、社会環境が人の自分らしさを奪っていると思っていた。そういう視点で世界を見ていた。

けれど、違う視点で見ると、自分らしさなどない方が 簡単に社会から承認を得られるから、無意識にコンフォートゾーン(自分が快適さを感じる生き方)を 社会に求めれた生き方、つまり、自分らしくない生き方に設定しているということなのかもしれない。

あとがきで朝井リョウさんが書いていたこの言葉、

自分の意思によるビジョンを掲げるのではなく、不正解を避け続ける減点法の人生。その人生を送っているうちは、不正解なわけではないので、取り立てて明確な不満も生まれない。だがその状態に慣れると、自分が何を不満に思うのかというアンテナまでも鈍っていく。不正解でもこれがしたい、という推進の意思を失うことは、正解であってもこれをしたくない、という反発の意思を失うことと同義なのだ。

まさしく不正解を避け続ける人生を、私たちは社会の中で無意識に刷り込まれる。

『自分らしく幸せに生きる人が増える社会を創る』という私の人生のミッションは、こうした社会課題に対するアンチテーゼなのかもしれない。

、、、、なんてね。

かっこつけて知的に締めくくりたくなるくらい考えさせられる作品でした。

コメント