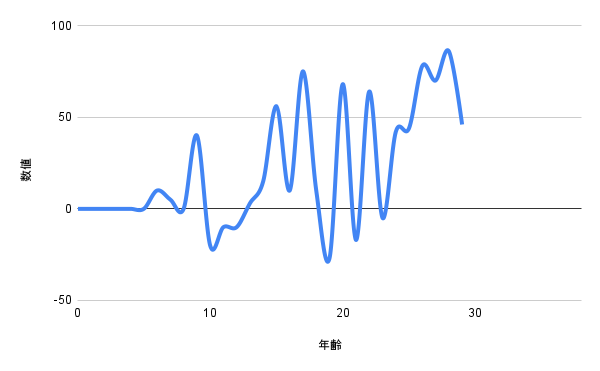

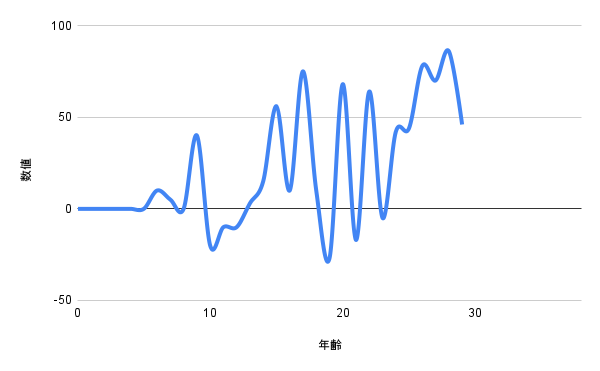

人生の折れ線グラフを創るというアイディアは、私たちの経験を可視化し、反省と学びの機会を提供します。この記事では、そんなグラフを使って気づいた重要な教訓を共有します。

人生の折れ線グラフから学んだ幸せを見失う2つの落とし穴

人生は波があるものです。

私たちの経験は、時には頂点へと駆け上がり、時には谷底へと転がり落ちます。

人生の折れ線グラフを作成してみて、私は自分の幸せの感じ方について深く考えるきっかけを得ました。

特に、幸せを感じるために避けるべき2つの行動が明らかになりました。

学び:変動する10代後半から20代前半

私のグラフを見ると、19歳から23歳までの期間は特に波が激しいことがわかります。

この時期は、一喜一憂することが多く、日々の出来事に左右されがちでした。

しかし24歳を過ぎると、未来への視点を持ち、落ち込んだ時の幅が浅くなっていることが分かります。

これは何を意味するのでしょうか?

1. 今に反応する生き方をしてはいけない

19歳から23歳の私は、今 目の前のことばかりに反応して生きていました。

- 誰かに誘られたから飲みに行く

- 上司から電話がかかって来たから出る

- 職場に嫌な人がいるから、仕事に行くのが嫌になる

喜びも悲しみも、その瞬間の出来事に強く影響される生き方です。

当時は「夢」なんて大それたこともなく、

高校卒業を卒業して社会人になり、住む場所も石川から長野に代わり、彼女と結婚して子供もできて、と目の前の出来事に順応するために必死でした。

しかし、それは長期的な幸せや満足感を損なう原因になっていました。

たまたま悪い出来事が起こらなかった年は自己満足度が高く、悪い出来事が起きた年は自己満足度が低くなる。その繰り返しでした。

移動時間を学びの時間に変えてから人生が変わった

当時のマネージャー用のチャットで「これ、役に立つから見てみて」と回ってきたのが、YouTube大学の「伝え方が9割」という動画でした。

/

この動画がすごく面白くて、他の動画も見たいってなんたんですよね。

でも、当時はゆっくり動画を見る時間なんてないわけで、毎日車で会社を往復する30分くらいで動画を1つずつ見ていきました。

そうすると毎日24時間生きる中の30分:人生の時間のたったの2%ですが、未来のために時間を使うようになっていったんです。

そこからは徐々に未来のために時間を使う割合が増え、学んだことをどんどん実行することで、目の前の出来事に影響されることが減っていったんです。

振り返ると、短期的な変動に一喜一憂するのではなく、長期的なビジョンを持ち、お金や時間の一部を得たい未来のために使う習慣が大切だったなぁと、感じます。

2. 他人との比較に基づく自己評価は危険

自己評価が特に低かったのは、10歳、19歳、21歳の時でした。

それぞれいじめ、受験失敗、職場での劣等感が原因です。

これらの時期は一貫して他人と自分を比較し、劣等感を感じていました。

当時は、人にどう見られるか。

それが自分の幸せにとって重要だったんですよね。

- 自分が何を学びたいか深く考えず、「■■■大学行ったらすごいよね」って周りに思われる大学を受験

- 職場の人に良く見られるために、楽しくもない飲み会に行き続け、好きでもないお酒を飲む日々

- 尊敬できない職場の先輩に愛想振りまいて、ペコペコする自分

これは七つの習慣に出会って、しっかりと時間をかけて「あれ?私の人生のミッションって何だっけ」ということを考えて、言語化するようになってから、変わりました。

/

七つの習慣は動画で「なるほど!おもしろい」と概略を掴んでから、実際の本を読んで深く理解するのがオススメです!

自分が何を幸せに思うか。他人との比較ではなく、個人の成長と達成に基づいて自己評価できるようになってから、心がとても安定しました。

結論:幸せは自分で定義する

私の人生の折れ線グラフを通して、「得たい未来に向かって主体的に生きている」「幸せの判断基準が自分軸である」時には、安定して自己満足度が高いことに気づきました。

幸せは自分で定義し、自分の価値観に基づいて測るべきものです。

他人との比較に囚われず、今に一喜一憂せず、自分自身のために生きることが、本当の幸せへと繋がるのです。

コメント